ОБРАБОТКА РАНЫ КОСТИ И СОЕДИНЕНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

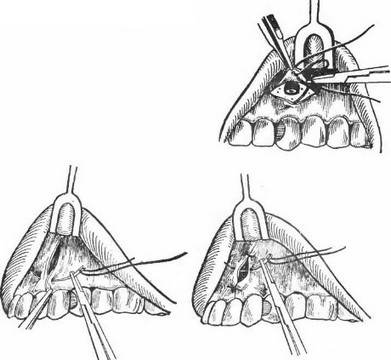

Если в области твердых тканей применяют преимущественно хирургические фрезы, то необходимость в костных кусачках Луэра отпадает. Костную полость, образовавшуюся в результате резекции, считают обычно инфицированной и засыпают в нее порошок хлороцида. Края мягких тканей соединяют узловатыми швами. Удаление швов производят на 5—6 день (рис. 111, 112, 113).

Что касается разреза по краю десны, который широко применяется в хирургической стоматологии, то данные Айлера, Мейера и Лёринци, согласно которым разрез приводит к образованию патологических карманов, в результате многих тысяч наблюдений не подтвердились.

Оставшаяся после операции полость исчезает в результате репарации кости. У лиц моложе двадцати лет репарация завершается через полгода, у взрослых же — в течение года.

Рис. 111. Ушивание раны после резекции левого

верхнего клыка

а б

Рис. 112. а) Расположение первого ситуационного шва после резекции левого верхнего первого малого коренного зуба; б) последний шов, виден также межзубной шов

Рис. 113. а) Межзубные швы, наложенные в направлении от щеки, после резекции левого нижнего первого малого коренного зуба; б) вертикальный разрез и разрез по краю десны,

Рис. 113. а) Межзубные швы, наложенные в направлении от щеки, после резекции левого нижнего первого малого коренного зуба; б) вертикальный разрез и разрез по краю десны,

соединенные узловатыми швами

При операции на верхних резцах, если производят не дугообразный, а горизонтальный разрез между околоверхушечной областью и грушевидным отверстием, то ввиду тонкого костного слоя может последовать перфорация в полость носа. Края раны, несмотря на швы, могут разойтись с образованием носо-вестибулярного свища, пластика которого из-за наличия окружающих рубцов бывает затруднительной.

В процессе операции на верхних малых коренных зубах (иногда на клыке) может произойти перфорация лицевой стенки пазухи, если пазуха имеет повышенную воздушность. При разрезе мягких тканей на высоте верхушки корня горизонтально может произойти расхождение краев раны и образоваться свищ между гайморовой полостью и преддверием полости рта. В результате может возникнуть полипозный гнойный синусит.

Во время операции нижних малых коренных зубов тупым крючком может быть поврежден подбородочный нерв. На соответствующей половине губы в зависимости от степени травмы могут возникнуть явления парестезии, гипестезии или анестезии. Весьма редко встречающееся, но с прогностической точки зрения очень неблагоприятное осложнение — острый периостит и остеомиелит. В этих случаях рану вскрывают и при необходимости на короткий срок дренируют. Осложнения, которые могут появиться через несколько недель или месяцев: образование свища на десне, чувствительность оперированного зуба к надавливанию (хронический периодонтит), умеренная отечность мягких тканей в оперированной области. В этих случаях на контрольном рентгеновском снимке видно недостаточное пломбирование корня пломбировочным материалом (гутаперчей). При этом не наблюдается ни лаалейшего признака репарации костной ткани в области верхушки корня. Отсутствие репарации наблюдается также и в том случае, если резецируется слишком большая часть корня. В случае упомянутых поздних осложнений меняют пломбу корня и в околоверхушечной области произ-

а

б

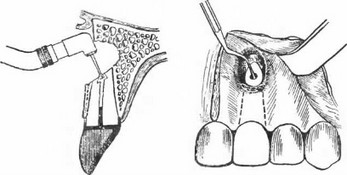

Рис. 114. а) В корне левого верхнего среднего резца находится штифт; резекция верхушки произведена по наклонной плоскости фрезой с обратным конусом; б) культя корня и подготовка его к пломбированию амальгамой

водят тщательный кюретаж. В исключительных случаях, когда нет возможности ввести в корневой канал гутаперчевую пломбу до границы между средней и верхушечной третью корня и имеются условия для сохранения зуба (штифтовый зуб), то пломбирование корня производят в процессе операции ретроградным путем. Это приводит к положительным результатам лишь у центральных резцов и клыков.

Успешное пломбирование корня зуба достигается формированием плоскости резекции с наклоном в сторону преддверия. Корневой канал расширяют тонкими фиссурными борами. Затем бором с обратным конусом придают ему форму полости. Рану сушат марлевой салфеткой, смоченной 10% раствором гипероля, затем обрабатывают спиртом. Канал заполняется амальгамой. Повышенное внимание нужно обратить на удаление лишней амальгамы (рис. 114). Что касается оценки вмешательства, то венгерские авторы (например, Хорват) отмечают положительные результаты.

Источник: Сабо Е., «Амбулаторная хирургия зубов и полости рта» 1977

А так же в разделе «ОБРАБОТКА РАНЫ КОСТИ И СОЕДИНЕНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ »

- РЕЗЕКЦИЯ ВЕРХУШКИ КОРНЯ

- РАЗРЕЗ И ОТСЛОЕНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОКОЛОВЕРХУШЕЧНОГО ПРОЦЕССА И ВСКРЫТИЕ ОКОЛОВЕРХУШЕЧНОЙ ОБЛАСТИ С УДАЛЕНИЕМ ВЕРХУШКИ КОРНЯ

- ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ИНФИЦИРОВАННЫХ ЗУБОВ, ТРЕБУЮЩИХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

- ПРОЦЕССЫ ДЕНТОАЛЬВЕОЛЯРНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ОБРАЗОВАНИЕМ СВИЩЕЙ, И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

- ХРОНИЧЕСКИЙ ОКОЛОВЕРХУШЕЧНЫЙ АБСЦЕСС

- ДИФФУЗНЫЙ ОСТИТ ОКОЛОВЕРХУШЕЧНОЙ ОБЛАСТИ

- РАДИКУЛЯРНАЯ ИЛИ ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ КИСТА С ХРОНИЧЕСКИМ ВОСПАЛЕНИЕМ