ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИИ КАК ОБЩЕМЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ

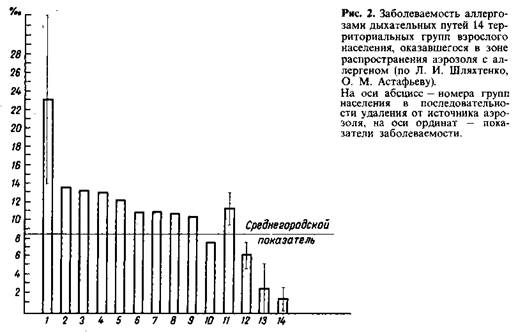

Причина заболеваемости (этиология) по современным представлениям состоит в формирующемся при определенных социальных и природных условиях взаимодействии разнообразных по характеру и силе экзогенных и эндогенных этиологических факторов с генотипически и фенотипически неоднородной и изменчивой по степени восприимчивости к заболеваниям популяцией людей. Средние показатели заболеваемости населения определенной болезнью (одно из основных эпидемиологических проявлений) — это интегративное отображение конкретного взаимодействия этиологического фактора и структуры населения по признаку предрасположенности к данной болезни в определенных условиях социальной и (или) природной среды. Дисперсия среднего показателя заболеваемости (другое важнейшее эпидемиологическое проявление) определяется характером и интенсивностью действия этиологического фактора и особенностями гетерогенности популяции людей по степени восприимчивости. Весьма показательным является, например, распределение заболеваемости аллергозами дыхательных путей взрослого населения, проживающего и работающего на разном расстоянии от источника образования и рассеяния аэрозоля с аллергеном (рис. 2). Чем ближе к эпицентру, тем выше показатели заболеваемости. При допущении, что структура групп населения по степени восприимчивости к заболеванию не имеет существенных различий, разница в показателях заболеваемости определяется дозой аллергена. Чем больше доза, тем выше показатель. Максимальный показатель заболеваемости в эпицентре составил 23°/оо- Следовательно, в гетерогенной популяции людей примерно два человека из 100 восприимчивы к аллергозу дыхательных путей в условиях интенсивного действия аллергена. При уменьшении дозы аллергена эта доля восприимчивых снижается (меньше показатель заболеваемости).

При анализе механизма действия причины необходимо учитывать латентный, или инкубационный, период взаимодействия причинного фактора с организмом человека. Он определяется патогенетическими механизмами развития отдельных нозологических форм болезни. Поэтому у каждой болезни свой средний латентный период. Дисперсия среднего показателя латентного периода определяется интенсивностью действия причинного фактора и гетерогенностью восприимчивой к заболеванию части популяции людей. Чем интенсивнее действие этиологического фактора, тем короче инкубационный период болезни. При одной и той же интенсивности действия этиологического фактора — чем выше степень восприимчивости у индивидуума, тем короче у него инкубационный период болезни. Однако во всех случаях он колеблется в пределах от минимума до максимума, свойственных каждой болезни. Основная часть заболеваний возникает по истечении среднего инкубационного периода.

Обычно различают короткий инкубационный период, исчисляемый часами, сутками и неделями, а также длительный период, исчисляемый месяцами или годами. Короткий инкубационный период наиболее характерен для инфекционных болезней. Однако и прц отдельных неинфекционных болезнях, например аллергозах дыхательных путей, он непродолжителен. Длительный же инкубационный период, свойственный неинфекционным болезням, встречается и при отдельных инфекционных болезнях, например, вызываемых некоторыми медленными вирусами.

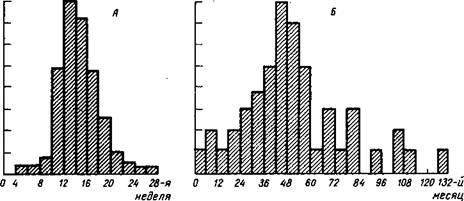

Общность изложенных выше положений для инфекционных и неинфекционных болезней иллюстрируют данные рис. 3, на котором показано распределение заболеваемости вирусным гепатитом В и лейкемией в группах населения, подвергшихся действию специфического фактора: заражению вирусом гепатита В в первом случае и облучению во втором. Нет принципиальных различий в характере распределения, т. е. в эпидемиологических проявлениях соответствующих заболеваний инфекционной и неинфекционной природы. По истечении минимального срока инкубационного периода, свойственного этим болезням, начинаются первые заболевания, максимум которых приходится на средний инкубационный период. При лейкемии инкубационный период более продолжителен и дисперсия его больше — исчисляется несколькими месяцами и даже годами.

При инфекционных болезнях хорошо известно, что при заражении более вирулентным возбудителем или более высокой дозой возбудителя инкуба-

|

ционный период болезни короче, а доля заболевших выше. Материалы, характеризующие последствия взрыва атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки, свидетельствуют о том, что данная закономерность свойственна и неинфекционным болезням. В радиусе до 1500 м от эпицентра взрыва средний инкубационный период лейкемии среди выживших в возрасте до 30 лет составлял 8—9 лет, а в радиусе более 1500 м от эпицентра средний латентный период среди лиц той же возрастной группы был равен 11 — 12 годам при более низком показателе заболеваемости.

Выявленные общие закономерности установлены в условиях зарегистрированного концентрированного и непродолжительного действия этиологического фактора на определенную популяцию людей. Далеко не всегда удается

Рис. 3. Распределение инкубационных периодов при сывороточном гепатите (А) и радиогенной лейкемии (Б) (по данным Lilienfeld, 1973). |

|

определить степень экспозиции населения в отношении того или иного патогенного действия. В том числе и потому, что при многих неинфекционных болезнях характер этиологического фактора остается неизвестным. В этом случае первостепенное значение приобретают факторы риска. К факторам риска относятся элементы социальной и природной среды, особенности поведения людей и (или) состояния внутренних систем организма, которые увеличивают риск возникновения заболеваний. В отличие от этиологического фактора отсутствие фактора риска не гарантирует того, что заболевание не наступит. Понимание теоретической концепции эпидемиологии способствует при частном изучении отдельных нозологических форм болезни выяснению как этиологических факторов, так и факторов риска.

На основании вышеизложенного теоретическую концепцию эпидемиологии как общемедицинской науки можно сформулировать следующим образом : распределение заболеваемости или других проявлений, характеризующих здоровье населения, по территории, среди различных групп населения и во времени (средние значения показателей и их дисперсия) представляет собой интегративное отображение формирующегося при определенных условиях (факторах риска) взаимодействия разнообразных по характеру и силе этиологических факторов с неоднородной по признаку предрасположенности к болезням популяцией людей с учетом инкубационного периода конкретной болезни (среднего значения и дисперсии).

Источник: Беляков В. Д., Яфаев Р. X., «Эпидемиология: Учебник» 1989