ПЕРИТОНИТЫ (ВВЕДЕНИЕ)

Перитонит — воспаление брюшины, сопровождающееся как местными, так и общими симптомами. А Частота

- Первичные перитониты встречаются редка, приблизительна в 1%.

- Вторичные перитониты — осложнение острых хирургических заболеваний и травм органов брюшной полости.

gt; Б. Прогноз

1. Летальность при тяжёлых формах гнойного перитонита составляет 25—30%, а при развитии полиорганной недостаточности — 85-90%.

- В прогностическом отношении хирурги вернулись к позициям, которые ещё в 1926 г сформулировал СИ. Спасокукоцкий. «При перитонитах операция в первые часы даёт до 90% выздоровлений, в первый день — 50%, позже третьего дня — всего 10%*.

В Этиология. Основная причина развития перитонита — инфекция.

- Микробный (бактериальный) перитонит.

а. Неспецифический, вызванный микрофлорой ЖКТ. Число бактерий в 1 мл кишечного содержимого колеблется от 106 до 10й.

- Наибольшее практическое значение имеют штаммы следующих микроорганизмов,

(а) Аэробы

(i) Грамотрицательные

Кишечная палочка (Escherichia coti)

4 Синетайная палечка (Pseudomonas aeruginosa)

Протей (Proteus)

Клебсиеллы (Klebsiella)

Энтеробактер (Enterobacter)

Акинетобактер (Acinetobacter)

Цитробактер (Citrobacter)

- Грамположнтельные

Стафилококки (Staphylococcus)

Стрептококки (Streptococcus)

(б) Анаэробы

- Грамотрнцательные Бактероиды (Bacteroides)

Фузобактерии (Fusobacterium)

Вейлонеллы (Veillonella)

- Грамположнтельные Клостридии (Clostridium)1 Эубактерии (Eubacterium)

Лакто5апиллы (Lactobacillaceae)

Пепгaстрепгaкокки (Peptostreptococcus)

Пептококки (Peptococcus)

- Микробиологическая диагностика анаэробной микрофлоры чрезвычайно сложна, требует специальной сложной и дорогостоящей аппаратуры.

(а) Газожидкостная хроматография позволяет определить в перитонеальном экссудате типичные метаболиты анаэробов — летучие жирные кислоты (грa- пионовая, масляная, валериановая).

(б) Бактериоскопия нативного мазка перитонеального экссудата позволяет выделить микроорганизмы не более чем в 40% случаев.

- Источник происхождения и микробиологические особенности. Перитониты делят на три группы (согласно локализации процесса).

(а) Локализация воспалительного очага в органах верхнего отдела пищеварительного аппарата (желудок, двенадцатиперстная кишка, жёлчные пути, поджелудочная железа). Вероятность участия анаэробных бактерий в воспалении невелика (10-15%) и целиком зависит от длительности процесса.

(б) Воспалительный очаг в органах среднего отдела пищеварительного аппарата (тонкая кишка). Участие анаэробов достигает 50-60% и возрастает по мере приближения к илеоцекальному углу.

(в) Воспалительный очаг в органах нижнего отдела пищеварительного аппарата (илеоцекальный угол, толстая кишка). Как правило, присоединяется анаэробный компонент микрофлоры.

б. Специфический, вызванный микрофлорой, не имеющей отношения к ЖКТ

- Гонококки {Neisseria gonorrhoeae)

- Пневмококки {Streptococcuspneumoniae)

- Гемолитический стрептококк (Streptococcuspyogenes, Streptococcus viridans)

- Микобактерии туберкулёза {Mycobacterium tuberculosis)

Посев содержимого брюшной полости на микрофлору и определение её чувствительности к антибиотикам обязательны для рационального выбора антимикробных средств.

- Асептический (абактериальный, токсико-химический) перитонит.

а. Воздействие на брюшину агрессивных агентов неинфекционного характера

- Кровь.

- Жёлчь.

- Желудочный сок.

- Хилёзная жидкость.

- Панкреатический сок.

- Моча.

б. Асептический некроз внутренних органов.

Асептический перитонит уже в течение нескольких часов становится микробным вследствие проникновения инфекции из просвета кишечника.

- Особые формы перитонита

а. Канцероматозный (при запущенных стадиях опухолей органов брюшной полости).

б. Паразитарный.

в. Ревматоидный.

г. Гранулёматозный (в результате высыхания поверхности брюшины в ходе операции, воздействия талька с перчаток хирурга, нитей перевязочного или частиц шовного материала).

- Характер проникновения микрофлоры в брюшную полость

а. Первичный перитонит, при котором инфекция попадает:

- гематогенным путём,

- лимфогенным путём,

- через маточные трубы (per continuitatem).

б. Вторичный перитонит, обусловленный проникновением микрофлоры вследствие развития острых хирургических заболеваний или травм органов брюшной полости.

- Инфекционно воспалительный перитонит

(а) Аппендикулярный.

(б) При воспалителъныIх заболеваниях печени и внепечёночнык жёлчнык путей.

(в) При острой непроходимости кишечника.

(г) При тромбоэмболии мезентериальных сосудов.

(д) При остром панкреатите.

(е) Гинекологический.

- Перфоративный перитонит

(а) Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а равным образом язвы и всего остального кишечника (тифозного, дизентерийного, туберкулёзного, онкологического и любого другого происхождения).

(б) Пролежни при обтурационной непроходимости кишечника, при инородных телах ЖКТ.

(в) Странгуляционные борозды при странгуляционной непроходимости кишечника, грыжевых ущемлениях.

(г) Участки некроза кишок вследствие тромбоэмболии мезентериальных сосудов.

- Травматический перитонит при открыпых и закрыпых повреждениях органов брюшной полости.

- Послеоперационный перитонит возникает вследствие:

(а) несостоятельности швов анастомозов после операций на органах брюшной полости,

(б) инфицирования брюшной полости во время операции,

(в) дефектов наложения лигатур на большие участки сальника и брыжейки с последующим некрозом тканей дистальнее лигатуры,

(г) механического повреждения брюшины, её высыхания;

(д) кровоизлияния в свободную брюшную полость при недостаточно надёжном гемостазе.

Г. Патогенез. Начавшись как местный процесс, перитонит быстро превращается в опас ное dm жизни заболевание всего организма, приводящее к интоксикации, гипоксии, глубоким нарушениям метаболизма, иммунной защиты и полиорганной недостаточности.

- Темп развития клинической картины перитонита определяется следующими моментами.

а. Недостаточность механизмов защиты

б. Высокая вирулентность инфекции

Сочетание кишечной палочки с продуктами распада НЬ (чрезвыиайно опасно вслэд- ствие резкого повышения вирулентности и агрессивности);

в. Объём и скорость контаминации брюшнсй пслссти.

- Если контаминация происходит медленно и инфицированный материал поступает в брюшную полость постепенно, то защитные силы успевают отграничить воспалительный процесс

- При внезапном и быстром поступлении значительного количества инфицированного материала (перфорация полого органа, прорыв абсцесса и т.п.) защитные мва- низмы не успевают локализовать воспалительный процесс, что приводит к развитию распространённого диффузного перитонита.

г. Неадекватное лечение

- Приём слабительных средств и назначение клизм, стимулирующих периагальти- ку кишечника.

- Разрушение отграничивающих спаек и сращений в процессе операции.

- Вскрытие абсцесса в свободную брюшную полость.

- Недостаточное дренирование.

- Нарушения гемодинамики. У больных перитонитом изменения в состоянии центральной гемодинамики протекают фазно, характеризуясь последовательной сменой га- пер- и гиподинамического синдромов.

а. Кардиоваскулярный синдром, осложняющий течение перитонита, формируется, главным образом, из трёх одновременно протекающих процессов:

- снижения сократительной функции миокарда,

- нарушения сосудистого тонуса с развитием флебопаретического состояния и прпрэс- сивным снижением уровня ЦВД,

- изменения ОЦК со стойким снижением плазменного и глобулярного объёмов.

б. Нарушения микроциркуляции

- На ранних сроках от начала заболевания — вазоконстрикция, повышение проницаемости сосудистой стенки для белка и воды!, снижение онкотического давления крови, развитие прекапиллярного отёка. Это нарушает снабжение тканей килородом и удаление из них метаболитов.

- По мере прогрессирования процесса наступает расширение пре- и посжапилляров и венул, замедление кровотока в них и сброс артериальной крови в венозную си- тему через артериоло-венулярные шунты.

Скорость кровотока в тканях замедляется, в просвете мелких сосудов образуются агрегаты форменных элементов (сладж-синдром), отмечаются стаз и гемолиз эритроцитов.

- Нарушение обменных процессов ведёт кразвитию тканевой гипоксии, ацидозу, повышению свёртываемости крови, возникновению ЛВС-синдрома с коагулопв- тией потребления.

- Нарушения моторики ЖКТ

а. Атония кишечника, возникающая в самом начале развития перитонита как защитная реакция на имеющийся в брюшной полости воспалительный очаг может сппхаб- ствовать отграничению воспалительного процесса.

б. Под влиянием воздействия токсинов на нервно-мышечный аппарат кишки, нарушения кровообращения в её стенке, расстройств метаболизма в мышечных волокнах и нервных клетках кишки наступает стойкий парез ЖКТ (паралитическая непроходимость кишечника).

Выключение тонкой кишки из участия в межуточном обмене следует рассматривать как критическую точку в развитии перитонита, начиная с которой катастрофические нарушения обмена веществ выходят на первый план.

в. Нарастающая ишемия в стенке кишки делает её проницаемой для микроорганизмов.

- Нарушение иммунной защиты организма. По мере прогрессирования перитонита нарастает тяжёлая иммунодепрессия.

- Гиповолемия. Потери крови и плазмы составляют от 20 до 50% ОЦК. Нарастание гиповолемии обеспечивают:

экссудация и транссудация: в просвет ЖКТ,

в свободную брюшную полость, в ткани всего организма.

потери жидкости:

рвота,

дыхание,

испарение с кожных покровов.

Гиповолемия сопровождается значительными расстройствами гемодинамики, водноэлектролитного баланса и кислотно-основного состояния.

- Синдром полиорганной недостаточности. Гипоксия вызывает каскадное поражение функции лёгких, печени, почек, кишечника, сердца, мозга. В этих органах происходят снижение органного кровотока, повышение сосудистого сопротивления, развитие дистрофических и некробиотических процессов.

Д. Патологическая анатомия

Воспалительный процесс на брюшине заметен уже на ранних сроках.

- Гиперемия. Брюшина представляется покрасневшей за счёт увеличения числа видимых на глаз расширенный сосудов

- Уменьшение блеска, вплоть до полного его отсутствия. Благодаря набуханию тканей и тонкому слою фибринозного экссудата брюшина представляется тусклой (особенно при анаэробном перитоните).

- Фибринозные наложения (от сравнительно легко удаляемых до более плотно связанных с глубжележащими тканями).

4 Жидкий экссудат

- Первоначально, в течение короткого времени, измеряемого часами, он носит сероз

ный характер.

- По мере прогрессирования процесса экссудат быстро начинает мутнеть вследствие примеси слущенных клеток, бактерий, сгустков фибрина, лейкоцитов и превращается в гнойный или гнилостный.

- Примесь крови (чаще вследствие пропотевания её через сосудистую стенку) сообщает экссудату геморрагический характер.

- Если причина перитонита — анаэробная микрофлора, то экссудат:

(а) носит серозно-геморрагический или гнойный характер;

(б) имеет коричневую, бурую, зелёную или грязно-серую окраску;

(в) в нём присутствуют капли жира, пузырьки газа;

(г) приобретает характерный гнилостныш запах.

- Количество экссудата колеблется в широких пределах, от десятко

до нескольких литров. МИЛ;,илитрл

- Отёк и инфильтрация сальников, брыжеек, стенок кишок.

СнанФШ эти изменения наиболее выражены вблизи источника перито

л *•" Т'л. gt; о 3а ,Пе

они распространяются на большии или меньшии отделы брюшной 1 м

всю брюшину. 0лости или Л

Е. Классификация. Единой и общепринятой классификации перитонитов нет

- По клиническому течению различают следующие формы перитонита

а. Острый перитонит — наиболее частое и грозное заболевание.

б. Хронический перитонит.

- По характеру перитонеального экссудата различают перитониты

а. Серозный.

б. Фибринозный.

в. Гнойный.

г. Геморрагический.

д. Каловый.

е. Гнилостный.

ж. Сочетания вышеперечисленных форм (например, серозно-фибринозный, фибоино»

гнойный и т.п.). р °'

- По степени распространения поражения поверхности брюшины:

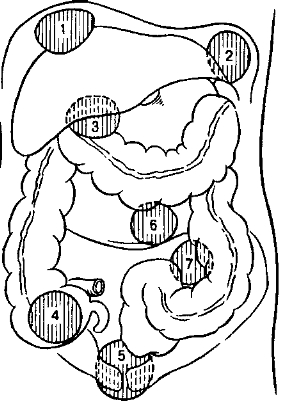

- Отграниченный перитонит (абсцесс или инфильтрат). Типичные места локализации абсцессов показаны на рисунке 10-3.

(а) Аппендикулярный;

(б) Поддиафрагмальный;

(б) Поддиафрагмальный;

Рис. 10-3. Типичные места до»* зации абсцессов брюшной по

ти 1 - правосторонний тоДДЮФ мальный абсцесс, 2 — левосгорА А поддиафрагмальный абсцесс, ~ А печёночный абсцесс, 4 -,а 0 вой подвздошной ямки, 5 -А 6сцесС, абсцесс, 6 - межкишечныи- А 7 - абсцесс у корня бР"жеА,0пе- видной кишки [из: В. К. Гост А'с^11. ративная гнойная хирургия».

«а, 1996]

(в) Подпечёночный;

(г) Тазовыш;

(д) Межкишечныш.

- Диффузный перитонит не имеет чётких границ и тенденций к отграничению

(а) Местный — в непосредственной близости от источника инфекции. Занимает лишь одну анатомическую область живота. Склонен к распространению — генерализации.

(б) Распространённый — занимает несколько анатомических областей живота.

(в) Общий — тотальное поражение брюшины.

- По фазам развития. Выделено три фазы.

- Реактивная (первые 24 ч) — фаза гиперергической реакции организма на чрезвычайный раздражитель, вступивший в конфликт с брюшиной.

- Токсическая (24-72 ч) — фаза нарастающей интоксикации. Соответствует понятию «эн- догоксиновыш шок».

- Терминальная (свыше 72 ч) — фаза глубоких нарушений обменных процессов и жизненно важнык функций организма. Равнозначна понятию «септический шок».

- Формулировка диагноза. Принимая во внимание разносторонние подходы к классификации перитонита, в клиническом диагнозе следует отражать его этиологию, распространённость процесса, характер экссудата, фазу заболевания, степень компенсации функциональных систем организма. Например:

а. Острый гангренозный перфоративный аппендицит. Диффузный местный фибринозногнойный перитонит. Реактивно-токсическая стадия. Фаза компенсации.

б. Проникающее огнестрельное пулевое ранение брюшной полости. Сквозная рана поперечно-ободочной кишки. Диффузный распространённый каловый перитонит с преобладанием анаэробного компонента микрофлоры. Реактивно-токсическая стадия. Фаза декомпенсации: травматический шок, паралитическая непроходимость кишечника, перитонеальный сепсис.

Источник: Лопухин Ю.М., Савельев В.С., «Хирургия» 1997