ГНОЙНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ

В 1831 году Рейно ввел термин «остеомиелит ». В переводе это слово означает воспаление костного мозга. Однако изолированное гнойное поражение костного мозга практически не встречается.

В настоящее время термином ОСТЕОМИЕЛИТ обозначают гнойный воспалительный процесс, поражающий все элементы кости как органа: костный мозг, собственно кость и надкостницу.

В подавляющем большинстве случаев в процесс в той или иной мере вовлекаются мягкие ткани, окружающие пораженную кость.

Гнойные остеомиелиты делятся на две большие группы, значительно различающиеся по способу проникновения инфекционных возбудителей в кость и по патогенезу. В случаях, когда инфекционные возбудители попадают в кость (костный мозг) гематогенным путем, остеомиелит называют гематогенным.

Если кость и ее элементы инфицируются при открытой травме (открытом переломе), остеомиелит называют травматическим (при переломе вследствие огнестрельного ранения — остеомиелит называют огнестрельным, при развитии остеомиелита после оперативного лечения — остеосинтеза — его называют послеоперационным). Кроме того, в этом разделе будут рассмотрены вопросы диагностики и лечения острого гнойного артрита — воспаления сустава и острого гнойного бурсита — воспаления синовиальной суставной сумки.

1. ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ

Гематогенный остеомиелит представляет собой весьма тяжелое заболевание, которым, как правило, заболевают дети и подростки, причем мальчики приблизительно втрое чаще девочек. По различным статистическим данным больные гематогенным остеомиелитом составляют от 3 до 10% всех пациентов детских хирургических отделений. Поскольку в ряде случаев заболевание, переходя в хроническую форму, тянется многие годы, а иногда и десятки лет, больные гематогенным остеомиелитом нередко встречаются среди взрослых и даже пожилых людей.

- ЭТИ0ПАТ0ГЕНЕЗ

а) Этиология

Возбудителем гематогенного остеомиелита в подавляющем большинстве случаев является золотистый стафилококк, несколько реже — стрептококк, пневмококк и кишечная палочка. Для гематогенного остеомиелита характерна моноинфекция.

б) Патогенез

Как следует из названия, гематогенному остеомиелиту обязательно должна предшествовать бактериемия. Местом внедрения возбудителя в кровь может быть небольшой, иногда малозаметный гнойный очаг (например, нагноившаяся ссадина, фурункул или гнойник в лимфоидном фолликуле при ангине), который к моменту возникновения клинически выраженного процесса в кости может быть излечен и забыт. В то же время бактериемия может быть и следствием тяжелых гнойных процессов.

Гематогенный остеомиелит является заболеванием периода роста — наиболее часто болеют дети в возрасте от 7 до 15 лет.

Возникновение гематогенного очага инфекции в кости связано с особенностями строения детской кости в зоне ее роста, выявленными еще Лексером в конце XIX века. Эти особенности следующие:

- У детей метафиз на границе с активно функционирующим эпифизарным хрящом имеет чрезвычайно обильную сеть сосудов, отличающуюся весьма широкими капиллярами с замедленным кровотоком.

- Сосудистая сеть метафиза не сообщается с сосудистой сетью эпифизарного хряща. Отчасти вследствие этого многие сосуды (ар- териолы) метафиза на границе с ростковым хрящом заканчиваются слепо. Они замкнуты, конечны и отходят под острым углом, благодаря чему создаются условия для задержки и фиксации в них микроорганизмов.

Затем в юношеском возрасте по мере редукции эпифизарного хряща устанавливаются сосудистые связи между эпифизом и мета- физом, слепо оканчивающиеся сосуды исчезают, кровообращение в метафизе вообще становится более скудным, что, по-видимому, соответствует уменьшению вероятности фиксации здесь микроорганизмов.

- У детей в губчатой кости'имеются нежные, легко расплавляемые гноем костные балки, богато снабженная сосудами и рыхло связанная с костью надкостница, что способствует возникновению и прогрессированию остеомиелитических изменений.

Попавшие в капилляры метафиза ребенка и зафиксировавшиеся там возбудители могут вызвать процесс не сразу или не вызывают его вообще. При соответствующем соотношении количества и патогенности возбудителей и состояния резистентности организма возможны следующие варианты течения процесса:

- Микроорганизмы погибают в костном мозге, будучи фагоцитированными макрофагами.

- Микроорганизмы немедленно вызывают вспышку гнойного процесса.

- Микроорганизмы остаются существовать в виде дремлющей, клинически ничем не проявляющейся инфекции, дающей вспышку при том или ином снижении местной или общей резистентности макроорганизма иногда через годы после внедрения.

Нередко фактором, ослабляющим местную резистентность к инфекции, является травма (ушиб) кости, в которую, по-видимому, предварительно гематогенным путем были занесены гноеродные возбудители. Почти в половине случаев травма предшествует вспышке острого гематогенного остеомиелита.

Факторами, снижающими общую резистентность, у детей являются детские инфекции, грипп, переохлаждение.

Факторами, снижающими общую резистентность, у детей являются детские инфекции, грипп, переохлаждение.

в) Патологоанатомическая картина

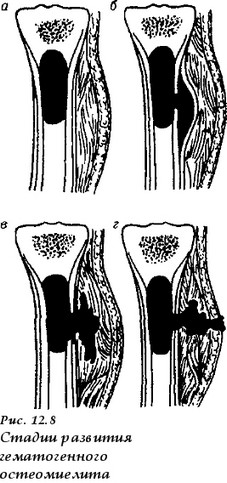

При развитии гематогенного остеомиелита наблюдается ряд последовательных изменений (рис. 12 Я ).

Небольшой гнойник, образовавшийся на границе эпифизарного хряща в метафизе, вызывает омертвление близлежащих костных балок и тромбоз сосудов. Эти изменения распространяются в направлении диафиза (эпифизарный хрящ довольно устойчив к нагноению).

Костный мозг омертвевает и подвергается гнойному расплавлению (а), вследствие чего кортикальный слой кости лишается питания изнутри.

Через систему гаверсовых каналов гной распространяется под надкостницу, отслаивая ее от кости (у детей она связана рыхло) и образуя субпериостальный гнойник (б).

Благодаря этому кость лишается питания и со стороны надкостницы и омертвевает с образованием большего или меньшего участка остеонекроза. Высокое давление гноя внутри замкнутой костномозговой полости ведет к обильному всасыванию в кровь токсических продуктов и микроорганизмов, что обычно обусловливает тяжелую гнойную интоксикацию и даже сепсис. Высокое давление внутри костномозгового канала вызывает к тому же жестокие боли.

В конце концов гной, расплавляя надкостницу, прорывается в мягкие ткани, вызывая развитие межмышечной флегмоны (в). В последующем гной может прорваться и наружу с образованием свища (г).

Прорывом гноя или оперативным дренирование гнойного очага заканчивается острый период, характеризующийся тяжелым гнойно-не-

У

кротическим процессом, захватывающим все основные элементы кости и сопровождающимся тяжелой интоксикацией.

При гематогенном остеомиелите чаще всего поражаются метафизы длинных трубчатых костей, наиболее часто — метафизы, прилежащие к коленному суставу. Диафизарные поражения наблюдаются втрое реже метафизарных. Из плоских костей чаще всего поражаются кости таза.

Источник: Петров Сергей Викторович, «Общая хирургия » 1999

А так же в разделе «ГНОЙНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ »

- ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

- ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, ЛЕТАЛЬНОСТЬ

- ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ гнойной ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ

- РЕАКЦИЯ МАКРООРГАНИЗМА

- КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИАГНОСТИКА

- ОБЩАЯ РЕАКЦИЯ

- ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ

- ГНОЙНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ

- КАРБУНКУЛ

- ГИДРАДЕНИТ

- АБСЦЕСС

- ФЛЕГМОНА

- РОЖИСТОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

- АДЕНОФЛЕГМОНА

- ГНОЙНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛЕЗИСТЫХ ОРГАНОВ

- МАСТИТ

- ЛЕЧЕНИЕ

- КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

- ЛЕЧЕНИЕ

- ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ

- ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОСТЕОМИЕЛИТ

- (3) ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ

- ОСТРЫЙ гнойный АРТРИТ

- ОСТРЫЙ ГНОЙНЫЙ БУРСИТ

- ГНОЙНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАЛЬЦЕВ И КИСТИ

- АНАТОМОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЛЬЦЕВ И КИСТИ

- ПАНАРИЦИЙ

- ПОДКОЖНЫЙ ПАНАРИЦИЙ

- СУХОЖИЛЬНЫЙ ПАНАРИЦИЙ

- КОСТНЫЙ ПАНАРИЦИЙ

- СУСТАВНОЙ ПАНАРИЦИЙ

- ПАНДАКТИЛИТ

- ФЛЕГМОНЫ КИСТИ

- ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ФЛЕГМОН КИСТИ

- АНАЭРОБНАЯ И ГНИЛОСТНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

- ЛЕЧЕНИЕ

- ПРОФИЛАКТИКА

- АНАЭРОБНАЯ НЕКЛОСТРИДИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- ГНИЛОСТНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- СТОЛБНЯК

- КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

- ЛЕЧЕНИЕ

- ПРОФИЛАКТИКА

- ОБЩАЯ ГНОЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ (СЕПСИС)

- ТЕОРИИ СЕПСИСА

- КЛАССИФИКАЦИЯ СЕПСИСА

- ЭТИОЛОГИЯ

- ПАТОГЕНЕЗ

- КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

- ЛЕЧЕНИЕ

- ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ

- Глава 13 НЕКРОЗЫ (ОМЕРТВЕНИЯ)

- ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ЦИРКУЛЯТОРНЫХ НЕКРОЗОВ

- НАРУШЕНИЕ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА

- НАРУШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

- ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НЕКРОЗОВ

- ГАНГРЕНА

- ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ

- МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ