Дифтерия

(лат. diphthera — пленка) — острое инфекционное заболевание, вызываемое Corynebacterium diphteriae (из рода Corynebacterium — булавовидных палочек). По месту внедрения и локализации возбудителя в организме человека различают дифтерию зева, дифтерийный круп, дифтерию носа, дифтерию редких локализаций (глаз, наружных половых органов, кожи). Дифтерия кожи встречается преимущественно в странах с жарким климатом. Клинические проявления дифтерии, патологические изменения в организме больного обусловлены главным образом интоксикацией дифтерийным токсином. Инкубационный период 5—10 дней.

Механизм развития эпидемического процесса. Популяции дифтерийных бактерий неоднородны по культуральным, биохимическим свойствам, антигенной структуре, отношению к коринефагам.

В 1931 г. английские исследователи во время работы на одной из эпидемий дифтерии .обратили внимание на культурально-биологические различия выделяемых бактерий. Культуры, выделяемые преимущественно при тяжелых формах дифтерии, они назвали gravis (тяжелый). От больных с легким течением чаще выделялись ртличные культуры, которые были названы mitis (слабый). Выделялись и промежуточные формы, названные intermedius (промежуточный). В СССР и других странах имеются многочисленные наблюдения, что период подъема эпидемической волны дифтерии сопровождается резким нарастанием удельного веса культур gravis и intermedius. В условиях массовой иммунизации населения эта закономерность маскируется, особенно с учетом возможной изменчивости не только популяций в эпидемическом процессе, но и мцкропопуляций в инфекционном процессе.

По образному выражению J. T. Syverton (1960), дифтерия — это болезнь бактерий,, от которой страдает человек. Дело в том, что токсин (Основной фактор патогенности) образуют только клетки, лизогенные по определенным фагам, несущим в составе своего генома ген синтеза токсина (tox + ген), нелизогенные клетки дифтерийный токсин не образуют. Конвертирующие корине- фаги интегрированы в хромосому дифтерийных бактерий. Признак токсиген- ности наследуется.

Гетерогенность популяций дифтерийных бактерий по продукции дифтерийного токсина выражается в существовании токсигенных и нетоксигенных вариантов дифтерийных коринебактерий, а среди токсигенных — вариантов, различающихся по интенсивности токсинообразования.

В 1951 г. Breeman показал, что нелизогенные атоксигенные штаммы дифтерийных бактерий типа митис в результате лизогенизации фагом, выделенным из токсигенной дифтерийной культуры типа гравис, превращаются в токсигенные. Таким образом, фактические материалы свидетельствуют С механизмах изменчивости дифтерийных бактерий, близких к механизмам у пиогенных стрептококков. Однако по всем этим вопросам нет пока единства взглядов, когда речь идет о естественно протекающем эпидемическом процессе.

Неоднородность организмов людей проявляется в неодинаковом характере реакций на внедрение возбудителя, , а также в неодинаковой способности к выработке и сохранению противодифтерийного иммунитета. Дифференцируют антимикробный и антитоксический иммунитет. От заболевания предохраняет антитоксический иммунитет. Защитным титром антитоксина считается 0,03 МЕ/мл. Антимикробный иммунитет предохраняет от проникновения ко- рцнебактерий в организм.

Основная локализация возбудителя дифтерии на слизистой оболочке верхних дыхательных путей определяет популяционный уровень взаимодей-

8 Эпидемиология

8 Эпидемиология

ствия паразита и хозяина за счет аэрозольного механизма передачи. Главная роль принадлежит капельной передаче. Возможны заражения и за счет ядер- ной фазы аэрозоля. Контактный и бытовой пути передачи определяют возникновение заболеваний нефарингеальной локализации. При преобладании кожной формы дифтерии (в тропиках) признается трансмиссивная передача возбудителя с помощью мух.

На индивидуальном уровне взаимодействие проявляется манифестными и бессимптомными формами инфекции. Тяжесть течения заболевания при одной и той же вирулентности (токсигенности) возбудителя определяется , индивидуальной резистентностью и иммунитетом. Высокий уровень антитоксического иммунитета (более 0,03 МЕ/мл) защищает организм от заболевания дифтерией, но не препятствует проникновению и размножению возбудителя дифтерии на слизистых оболочках дыхательных путей. За счет этого возможно носительство токсигенных коринебактерий иммунными лицами. Три взаимосвязанных признака определяют эпидемиологическое значение носителей: массивность очага, продолжительность носительства и вирулентность (токси- генность) бактерий.

В результате взаимодействия популяций дифтерийных бактерий с коллективами людей формируется конкретная иммунологическая структура населения, а также структура населения по признаку носительства токсигенных коринебактерий. Иммунологическая структура коллектива по признаку антитоксического иммунитета сейчас определяется постановкой прививочного дела, а по признаку антимикробного иммунитета — интенсивностью циркуляции возбудителя.

Для понимания механизма развития эпидемического процесса в современных условиях необходимо иметь в виду, что в настоящее время наблюдаются территории и коллективы, эндемичные по дифтерии (наличие манифестных форм инфекции и носительства токсигенных коринебактерий или только носительство), а также территории и коллективы, свободные от нее (отсутствие не только заболеваний, но и носительства токсигенных коринебактерий). В результате выраженных миграционных процессов имеется достаточно высокий риск заноса возбудителя дифтерии на территории и в коллективы, свободные от дифтерии. Риск приживления занесенного возбудителя на территориях и в коллективах, свободных от дифтерии, зависит от ряда обстоятельств. При выраженном коллективном иммунитете и налаженном эпидемиологическом надзоре длительного приживления занесенного возбудителя не наблюдается.

На территориях, эндемичных по дифтерии, механизм развития эпидемического процесса определяется процессами перемешивания коллективов — формированием дошкольных, школьных и подростковых коллективов, определяющих сезонность инфекции. Формируемые коллективы характеризуются гетерогенностью состава. В них приходят носители токсигенных коринебактерий и лица, не имеющие достаточного антитоксического иммунитета (в результате недостатков в организации прививок). Пассаж возбудителя в таких коллективах определяет формирование стойких очагов носительства токсигенных коринебактерий и появление манифестных случаев инфекции у восприимчивых лиц, которые чаще встречаются среди взрослых. В зависимости от прослойки восприимчивых лиц имеют место отдельные спорадические случаи заболеваний или групповые вспышки. Однако спорадические случаи заболеваний на эндемичных территориях возникают лишь на фоне эпидемий носительства.

Отдельные же от носительства случаи заболеваний имеют место только при приезде на свободную от дифтерии территорию лиц, находившихся до приезда на эту территорию в инкубацйонном периоде болезни.

Проявления эпидемического процесса. В допрививочный период проявления эпидемического процесса всецело определялись естественными процессами иммунизации населения в результате циркуляции возбудителя дифтерии. Эти проявления характеризовались многолетней цикличностью с периодом в 5 —10 лет (см. рис. 20), осенне-зимней сезонностью и преимущественным поражением детей до 5 лет с сохранением на более низком уровне заболеваемости детей 6—10 лет и незначительной заболеваемостью взрослых.

В современных условиях при наличии высокоэффективных средств иммунопрофилактики проявления эпидемического процесса зависят от полноты использования прививочных препаратов. К 1972 г. заболеваемость дифтерией снизилась по сравнению с допрививочным периодом в 369 раз. Однако за последние годы наблюдался рост заболеваемости дифтерией в ряде районов нашей страны. Так, в 1979 г. было зарегистрировано 130 случаев дифтерии в 32 областях, 1981 г.—472 случая в 46 областях, а в 1983 г.— 1284 случая в 60 областях.

Вместе с тем мировой опыт использования современных средств иммунопрофилактики дифтерии, в том числе и опыт ряда регионов СССР, свидетельствует о том, что при правильной организации прививочного дела и налаженном эпидемиологическом надзоре наблюдается не только предупреждение заболеваний, но и прекращение циркуляции токсигенных коринебактерий на ¡отдельных территориях (региональная ликвидация дифтерии).

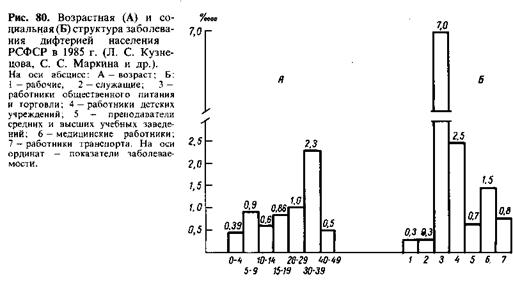

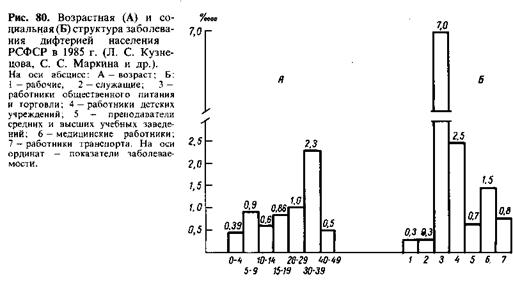

Возрастная и социальная структура заболеваемости дифтерией населения РСФСР показана на рис. 80. Характерно не только возникновение отдельных заболеваний за счет завоза, но и внутреннее формирование стойких очагов дифтерийной инфекции. Несвоевременная диагностика приводит к поздним срокам госпитализации больных, осуществляемой подчас не в связи с подозрением на дифтерию, а по тяжести состояния больных. В результате имеет место ретроспективная диагностика дифтерии после развития осложнений или на. секционном столе. Поэтому наблюдается высокий коэффициент тяжести заболевания (более 30%) и летальности. Возрастает удельный вес клинических проявлений, характерных в основном для неиммунных (изолированный дифтерийный круп, токсическая дифтерия 2-й и 3-й степени). В эпидемический процесс чаще вовлекаются лица, проживающие в общежитиях, учащиеся ПТУ„ техникумов, студенты вузов, работники сферы обслуживания населения,

227

227

педагоги и воспитатели школ, детских учреждений, медицинский персонал. Возрастает заболеваемость неорганизованных детей.

Противоэпидемические мероприятия. Основным противоэпидемическим мероприятием, характеризующимся выраженной потенциальной эффективностью, является вакцинация. В настоящее время для профилактики дифтерии выпускаются следующие прививочные препараты: адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС), адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин (АДС), адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин с уменьшенным содержанием антигенов (АДС-М), адсорбированный дифтерийный анатоксин с уменьшенным содержанием дифтерийного антигена (АД-М). Для лечения дифтерии вьйхус^акдся дротииодифтерийные сыворотки. Согласно календарю прививок первичная/| АКДС-вакциной проводится трехкратно с интервалом в 1,5 мес детей начиная с возраста 3 мес. Ревакцинацию проводят однократно через 1,5 — 2 года. Современным календарем прививок предусмотрены также ревакцинации АДС- М-анатоксином в 9 и 16 лет и далее каждые 10 лет.

Следующую группу противоэпидемических мероприятий составляют клинико-диагностические, изоляционные и лечебные (введение специфической сыворотки) мероприятия. Сами по себе они не обла-

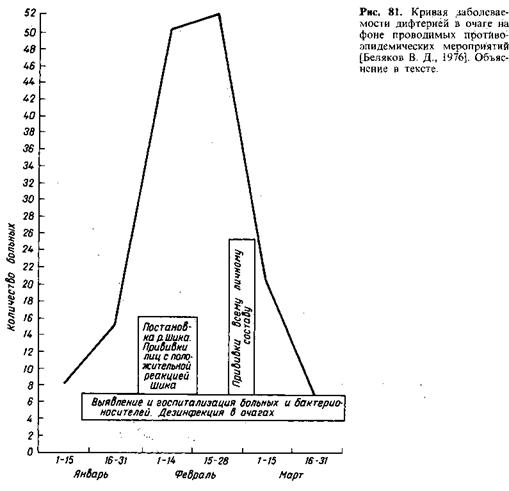

дают потенциальной профилактической эффективностью. Данные рис. 81 показывают, Что самое тщательное их проведение не изменило кривой эпидемии. Перелом, наступал лишь после осуществления прививок. Соответственно эти мероприятия чрезвычайно важны как для снижения тяжести течения заболеваний и предотвращения смертельных исходов, так и для своевременного искоренения инфекции в очагах с помощью прививок.

Эпидемиологический надзор. Цель и задачи. Конечной целью эпидемиологического надзора является предупреждение заболеваний и региональная ликвидация инфекции.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих основных взаимосвязанных задач:

— оценка качества вакцинации по показателям прйвитости;

— оценка иммунологической структуры населения;

— оценка качества выявления очагов дифтерии;

— оценка проявлений эпидемического процесса в регионе обслуживания и за его пределами на основе данных о заболеваемости и результатов бактериологических исследований;

— обоснование своевременного проведения исчерпывающих прививочных и других мероприятий, вытекающих из обстановки.

Региональная ликвидация инфекции проводится в два этапа: а) предупреждение заболеваний путем обеспечения коллективного иммунитета у лиц всех контингентов риска; б) прекращение циркуляции токсигенных коринебакте- рий, выявляемое бактериологическими исследованиями.

Ретроспективный эпидемиологический анализ. Информационная база ретроспективного эпидемиологического анализа профильного эпидемиолога включает следующие сведения:

— о подлежащих прививкам;

— о привитых;

— о результатах серологических исследований;

— о результатах бактериологических исследований;

— о заболеваемости дифтерией;

— о формировании коллективов и миграциях населения.

В процессе ретроспективного эпидемиологического анализа осуществляется оценка качества и эффективности ранее проводившейся профилактики дифтерии. Ситуацию следует рассматривать как благоприятную, если в течение анализируемого периода не было отмечено заболеваний дифтерией (или отмечались лишь завозные случаи) при условии, что показатели привитости детей и иммунологической структуры населения характеризуются как достаточные.

При регистрации заболеваний за счет внутреннего формирования очагов, обычно сопровождающихся значительным увеличением числа носителей токсигенных дифтерийных бактерий, а также возникновением вспышек носитедь- ства (и без видимых манифестных форм), ситуацию оценивают как неблагоприятную. Неблагоприятной признают также ситуацию, когда недостаточен уровень противодифтерийного иммунитета у населения. В этом случае уточняются конкретные факторы риска, которые связаны с недЬстатками в организации прививочной работы, а также с формированием коллективов

Н миграциями. : '

Планирование мероприятий. Календарное планирование мероприятий по профилактике дифтерии включает Оставление проблемно-тематического и функционально-отраслевых планов. Целевые программы предпочтительны при особой актуальное I и планируемой проблемы (констатация при ретроспективном эпидемиологическом анализе эпидемиологического неблагополучия по дифтерии, ориентация на региональную ликвидацию инфекции). При оценке эпидемической обстановки как благоприятной управленческую цель на планируемый период целесообразно определить в формулировке конечной цели — региональная ликвидация инфекции. В случае неблагоприятной эпидемической обстановки по дифтерии в зависимости от условий и прогноза управленческая цель может состоять в предупреждении вспышек заболеваний и летальных исходов или предупреждении манифестных форм инфекции.

Соответственно планируются организационные, методические и контрольные мероприятия по обеспечению надлежащего охвата прививками, оценке интенсивности циркуляции возбудителя, своевременному выявлению очагов и их ликвидации.

Планирование всех разделов профилактики проводится с учетом эпидемической обстановки не только в регионе, в пределах которого осуществляется планирование, но и за его границами на основе данных о масштабе миграционных процессов. Внутри региона обслуживания учитываются характер и время формирования дошкольных, школьных и других коллективов, которое является наиболее важным эпидемиологическим фактором (фактором риска) в возникновении и активизации эпидемических очагов.

Оперативный эпидемиологический анализ. Проводимый в течение всего календарного года оперативный эпидемиологический анализ предусматривает динамическую оценку качества прививочных мероприятий, плановых и неплановых лабораторных исследований, активного выявления и своевременного лечения больных, а также обследование эпидемических очагов, вскрытие причин и условий возникновения заболеваний. Для оценки качества прививок профильный эпидемиолог (помощник эпидемиолога) при проверке лечебно-профилактических учреждений контролирует:

— выполнение месячных планов прививок, своевременность проведения прививок;

— обоснованность временных и постоянных медицинских противопоказаний к проведению прививок;

— правильность ведения картотеки прививок и регистрацию прививок в учетных картах и историях развития с указанием даты прививки, названия препарата, его дозы и серии;

— наличие записей об осмотре детей и термометрировании перед прививками ;

— получение проверяемым лечебно-профилактическим учреждением сведений о прививках детям, проживающим на территории данной поликлиники, не посещающим детские учреждения, находящимся под наблюдением других поликлиник;

— наличие медикаментов для оказания неотложной помощи ребенку при развитии осложнений от прививок;

— наличие наставлений по проведению прививок;

— организацию занятий по вопросам специфической профилактики.

В тех случаях, когда целью эпидемиологического надзора является региональная ликвидация инфекции, первостепенное значение приобретает своевременное выявление очагов заболеваний и проведение мероприятий по искоренению возбудителя в очагах. Целесообразно предусмотреть формы поощрения врачей, своевременно выявляющих очаги Дифтерии.

Йри эпидемиологическом обследовании очага исходят из того, что его формирование на территории, свободной от возбудителя, всегда связано с завозом. Причина активизации эпидемического процесса на эндемичной территории кроется в пассаже возбудителя через восприимчивые организмы, как правило, в формирующихся коллективах. Поэтому для вскрытия причин формирования эпидемического очага необходимо найти недочеты в организации прививочного дела, обеспечившие прослойку восприимчивых людей, и найти конкретные коллективы, а также условия их формирования, обеспечившие пассаж возбудителя. Поскольку в современных условиях первые случаи заболеваний дифтерией нередко не диагностируются, исходный диагностированный случай заболевания может оказаться за пределами организованного коллектива, в котором произошла активизация эндемического очага. Он может явиться следствием выноса инфекции из организованного коллектива носителем или недиагностированным больным и заражения от них заболевшего с впервые установленным диагнозом. Возможно и заражение этого заболевшего при временном посещении им исходного очага в организованном коллективе. Все эти и другие возможные варианты формирования эпидемического очага на эндемичной территории выявляются в ходе его эпидемиологического обследования. Бактериологические и серологические исследования в очаге, изучение медицинской документации способствуют выявлению причин и условий его развития.

Текущие управленческие решения. На этапах оперативного эпидемиологического анализа принимаются вытекающие из обстановки управленческие решения по устранению недостатков в организации и проведении прививок и (или) ликвидации эпидемического очага. Для ликвидации очага требуется проведение прививок подчас не только в коллективе, где произошла активизация эпидемического процесса, но и во всем населенном пункте, его части или районе в зависимости от возможных границ очага, определяемых риском распространения возбудителя из эпицентра (исходного организованного коллектива). Прививкам подлежат дети, у которых наступил срок очередной вакцинации и ревакцинации, а также выявленные неиммунные дети и подростки. Все подвергавшиеся риску заражения лица в возрасте 16 лет и старше (без ограничения возраста), не получившие прививок в течение последних 10 лет и не имеющие по состоянию здоровья противопоказаний к проведению прививок, подлежат прививкам (без постановки РПГА) АД-М или АДС-М- анатоксином. Аналогичную иммунизацию необходимо провести также среди взрослых контингентов повышенного риска инфицирования:

— лицам, проживающим в общежитиях,

— работникам сферы обслуживания,

— студентам и сотрудникам специальных средних и высших учебных заведений,

— учителям, обслуживающему персоналу школ, работникам детских и медицинских учреждений.

Механизм развития эпидемического процесса. Популяции дифтерийных бактерий неоднородны по культуральным, биохимическим свойствам, антигенной структуре, отношению к коринефагам.

В 1931 г. английские исследователи во время работы на одной из эпидемий дифтерии .обратили внимание на культурально-биологические различия выделяемых бактерий. Культуры, выделяемые преимущественно при тяжелых формах дифтерии, они назвали gravis (тяжелый). От больных с легким течением чаще выделялись ртличные культуры, которые были названы mitis (слабый). Выделялись и промежуточные формы, названные intermedius (промежуточный). В СССР и других странах имеются многочисленные наблюдения, что период подъема эпидемической волны дифтерии сопровождается резким нарастанием удельного веса культур gravis и intermedius. В условиях массовой иммунизации населения эта закономерность маскируется, особенно с учетом возможной изменчивости не только популяций в эпидемическом процессе, но и мцкропопуляций в инфекционном процессе.

По образному выражению J. T. Syverton (1960), дифтерия — это болезнь бактерий,, от которой страдает человек. Дело в том, что токсин (Основной фактор патогенности) образуют только клетки, лизогенные по определенным фагам, несущим в составе своего генома ген синтеза токсина (tox + ген), нелизогенные клетки дифтерийный токсин не образуют. Конвертирующие корине- фаги интегрированы в хромосому дифтерийных бактерий. Признак токсиген- ности наследуется.

Гетерогенность популяций дифтерийных бактерий по продукции дифтерийного токсина выражается в существовании токсигенных и нетоксигенных вариантов дифтерийных коринебактерий, а среди токсигенных — вариантов, различающихся по интенсивности токсинообразования.

В 1951 г. Breeman показал, что нелизогенные атоксигенные штаммы дифтерийных бактерий типа митис в результате лизогенизации фагом, выделенным из токсигенной дифтерийной культуры типа гравис, превращаются в токсигенные. Таким образом, фактические материалы свидетельствуют С механизмах изменчивости дифтерийных бактерий, близких к механизмам у пиогенных стрептококков. Однако по всем этим вопросам нет пока единства взглядов, когда речь идет о естественно протекающем эпидемическом процессе.

Неоднородность организмов людей проявляется в неодинаковом характере реакций на внедрение возбудителя, , а также в неодинаковой способности к выработке и сохранению противодифтерийного иммунитета. Дифференцируют антимикробный и антитоксический иммунитет. От заболевания предохраняет антитоксический иммунитет. Защитным титром антитоксина считается 0,03 МЕ/мл. Антимикробный иммунитет предохраняет от проникновения ко- рцнебактерий в организм.

Основная локализация возбудителя дифтерии на слизистой оболочке верхних дыхательных путей определяет популяционный уровень взаимодей-

8 Эпидемиология

8 Эпидемиологияствия паразита и хозяина за счет аэрозольного механизма передачи. Главная роль принадлежит капельной передаче. Возможны заражения и за счет ядер- ной фазы аэрозоля. Контактный и бытовой пути передачи определяют возникновение заболеваний нефарингеальной локализации. При преобладании кожной формы дифтерии (в тропиках) признается трансмиссивная передача возбудителя с помощью мух.

На индивидуальном уровне взаимодействие проявляется манифестными и бессимптомными формами инфекции. Тяжесть течения заболевания при одной и той же вирулентности (токсигенности) возбудителя определяется , индивидуальной резистентностью и иммунитетом. Высокий уровень антитоксического иммунитета (более 0,03 МЕ/мл) защищает организм от заболевания дифтерией, но не препятствует проникновению и размножению возбудителя дифтерии на слизистых оболочках дыхательных путей. За счет этого возможно носительство токсигенных коринебактерий иммунными лицами. Три взаимосвязанных признака определяют эпидемиологическое значение носителей: массивность очага, продолжительность носительства и вирулентность (токси- генность) бактерий.

В результате взаимодействия популяций дифтерийных бактерий с коллективами людей формируется конкретная иммунологическая структура населения, а также структура населения по признаку носительства токсигенных коринебактерий. Иммунологическая структура коллектива по признаку антитоксического иммунитета сейчас определяется постановкой прививочного дела, а по признаку антимикробного иммунитета — интенсивностью циркуляции возбудителя.

Для понимания механизма развития эпидемического процесса в современных условиях необходимо иметь в виду, что в настоящее время наблюдаются территории и коллективы, эндемичные по дифтерии (наличие манифестных форм инфекции и носительства токсигенных коринебактерий или только носительство), а также территории и коллективы, свободные от нее (отсутствие не только заболеваний, но и носительства токсигенных коринебактерий). В результате выраженных миграционных процессов имеется достаточно высокий риск заноса возбудителя дифтерии на территории и в коллективы, свободные от дифтерии. Риск приживления занесенного возбудителя на территориях и в коллективах, свободных от дифтерии, зависит от ряда обстоятельств. При выраженном коллективном иммунитете и налаженном эпидемиологическом надзоре длительного приживления занесенного возбудителя не наблюдается.

На территориях, эндемичных по дифтерии, механизм развития эпидемического процесса определяется процессами перемешивания коллективов — формированием дошкольных, школьных и подростковых коллективов, определяющих сезонность инфекции. Формируемые коллективы характеризуются гетерогенностью состава. В них приходят носители токсигенных коринебактерий и лица, не имеющие достаточного антитоксического иммунитета (в результате недостатков в организации прививок). Пассаж возбудителя в таких коллективах определяет формирование стойких очагов носительства токсигенных коринебактерий и появление манифестных случаев инфекции у восприимчивых лиц, которые чаще встречаются среди взрослых. В зависимости от прослойки восприимчивых лиц имеют место отдельные спорадические случаи заболеваний или групповые вспышки. Однако спорадические случаи заболеваний на эндемичных территориях возникают лишь на фоне эпидемий носительства.

Отдельные же от носительства случаи заболеваний имеют место только при приезде на свободную от дифтерии территорию лиц, находившихся до приезда на эту территорию в инкубацйонном периоде болезни.

Проявления эпидемического процесса. В допрививочный период проявления эпидемического процесса всецело определялись естественными процессами иммунизации населения в результате циркуляции возбудителя дифтерии. Эти проявления характеризовались многолетней цикличностью с периодом в 5 —10 лет (см. рис. 20), осенне-зимней сезонностью и преимущественным поражением детей до 5 лет с сохранением на более низком уровне заболеваемости детей 6—10 лет и незначительной заболеваемостью взрослых.

В современных условиях при наличии высокоэффективных средств иммунопрофилактики проявления эпидемического процесса зависят от полноты использования прививочных препаратов. К 1972 г. заболеваемость дифтерией снизилась по сравнению с допрививочным периодом в 369 раз. Однако за последние годы наблюдался рост заболеваемости дифтерией в ряде районов нашей страны. Так, в 1979 г. было зарегистрировано 130 случаев дифтерии в 32 областях, 1981 г.—472 случая в 46 областях, а в 1983 г.— 1284 случая в 60 областях.

Вместе с тем мировой опыт использования современных средств иммунопрофилактики дифтерии, в том числе и опыт ряда регионов СССР, свидетельствует о том, что при правильной организации прививочного дела и налаженном эпидемиологическом надзоре наблюдается не только предупреждение заболеваний, но и прекращение циркуляции токсигенных коринебактерий на ¡отдельных территориях (региональная ликвидация дифтерии).

Возрастная и социальная структура заболеваемости дифтерией населения РСФСР показана на рис. 80. Характерно не только возникновение отдельных заболеваний за счет завоза, но и внутреннее формирование стойких очагов дифтерийной инфекции. Несвоевременная диагностика приводит к поздним срокам госпитализации больных, осуществляемой подчас не в связи с подозрением на дифтерию, а по тяжести состояния больных. В результате имеет место ретроспективная диагностика дифтерии после развития осложнений или на. секционном столе. Поэтому наблюдается высокий коэффициент тяжести заболевания (более 30%) и летальности. Возрастает удельный вес клинических проявлений, характерных в основном для неиммунных (изолированный дифтерийный круп, токсическая дифтерия 2-й и 3-й степени). В эпидемический процесс чаще вовлекаются лица, проживающие в общежитиях, учащиеся ПТУ„ техникумов, студенты вузов, работники сферы обслуживания населения,

227

227 |

педагоги и воспитатели школ, детских учреждений, медицинский персонал. Возрастает заболеваемость неорганизованных детей.

Противоэпидемические мероприятия. Основным противоэпидемическим мероприятием, характеризующимся выраженной потенциальной эффективностью, является вакцинация. В настоящее время для профилактики дифтерии выпускаются следующие прививочные препараты: адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС), адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин (АДС), адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин с уменьшенным содержанием антигенов (АДС-М), адсорбированный дифтерийный анатоксин с уменьшенным содержанием дифтерийного антигена (АД-М). Для лечения дифтерии вьйхус^акдся дротииодифтерийные сыворотки. Согласно календарю прививок первичная/| АКДС-вакциной проводится трехкратно с интервалом в 1,5 мес детей начиная с возраста 3 мес. Ревакцинацию проводят однократно через 1,5 — 2 года. Современным календарем прививок предусмотрены также ревакцинации АДС- М-анатоксином в 9 и 16 лет и далее каждые 10 лет.

Следующую группу противоэпидемических мероприятий составляют клинико-диагностические, изоляционные и лечебные (введение специфической сыворотки) мероприятия. Сами по себе они не обла-

дают потенциальной профилактической эффективностью. Данные рис. 81 показывают, Что самое тщательное их проведение не изменило кривой эпидемии. Перелом, наступал лишь после осуществления прививок. Соответственно эти мероприятия чрезвычайно важны как для снижения тяжести течения заболеваний и предотвращения смертельных исходов, так и для своевременного искоренения инфекции в очагах с помощью прививок.

Эпидемиологический надзор. Цель и задачи. Конечной целью эпидемиологического надзора является предупреждение заболеваний и региональная ликвидация инфекции.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих основных взаимосвязанных задач:

— оценка качества вакцинации по показателям прйвитости;

— оценка иммунологической структуры населения;

— оценка качества выявления очагов дифтерии;

— оценка проявлений эпидемического процесса в регионе обслуживания и за его пределами на основе данных о заболеваемости и результатов бактериологических исследований;

— обоснование своевременного проведения исчерпывающих прививочных и других мероприятий, вытекающих из обстановки.

Региональная ликвидация инфекции проводится в два этапа: а) предупреждение заболеваний путем обеспечения коллективного иммунитета у лиц всех контингентов риска; б) прекращение циркуляции токсигенных коринебакте- рий, выявляемое бактериологическими исследованиями.

Ретроспективный эпидемиологический анализ. Информационная база ретроспективного эпидемиологического анализа профильного эпидемиолога включает следующие сведения:

— о подлежащих прививкам;

— о привитых;

— о результатах серологических исследований;

— о результатах бактериологических исследований;

— о заболеваемости дифтерией;

— о формировании коллективов и миграциях населения.

В процессе ретроспективного эпидемиологического анализа осуществляется оценка качества и эффективности ранее проводившейся профилактики дифтерии. Ситуацию следует рассматривать как благоприятную, если в течение анализируемого периода не было отмечено заболеваний дифтерией (или отмечались лишь завозные случаи) при условии, что показатели привитости детей и иммунологической структуры населения характеризуются как достаточные.

При регистрации заболеваний за счет внутреннего формирования очагов, обычно сопровождающихся значительным увеличением числа носителей токсигенных дифтерийных бактерий, а также возникновением вспышек носитедь- ства (и без видимых манифестных форм), ситуацию оценивают как неблагоприятную. Неблагоприятной признают также ситуацию, когда недостаточен уровень противодифтерийного иммунитета у населения. В этом случае уточняются конкретные факторы риска, которые связаны с недЬстатками в организации прививочной работы, а также с формированием коллективов

Н миграциями. : '

Планирование мероприятий. Календарное планирование мероприятий по профилактике дифтерии включает Оставление проблемно-тематического и функционально-отраслевых планов. Целевые программы предпочтительны при особой актуальное I и планируемой проблемы (констатация при ретроспективном эпидемиологическом анализе эпидемиологического неблагополучия по дифтерии, ориентация на региональную ликвидацию инфекции). При оценке эпидемической обстановки как благоприятной управленческую цель на планируемый период целесообразно определить в формулировке конечной цели — региональная ликвидация инфекции. В случае неблагоприятной эпидемической обстановки по дифтерии в зависимости от условий и прогноза управленческая цель может состоять в предупреждении вспышек заболеваний и летальных исходов или предупреждении манифестных форм инфекции.

Соответственно планируются организационные, методические и контрольные мероприятия по обеспечению надлежащего охвата прививками, оценке интенсивности циркуляции возбудителя, своевременному выявлению очагов и их ликвидации.

Планирование всех разделов профилактики проводится с учетом эпидемической обстановки не только в регионе, в пределах которого осуществляется планирование, но и за его границами на основе данных о масштабе миграционных процессов. Внутри региона обслуживания учитываются характер и время формирования дошкольных, школьных и других коллективов, которое является наиболее важным эпидемиологическим фактором (фактором риска) в возникновении и активизации эпидемических очагов.

Оперативный эпидемиологический анализ. Проводимый в течение всего календарного года оперативный эпидемиологический анализ предусматривает динамическую оценку качества прививочных мероприятий, плановых и неплановых лабораторных исследований, активного выявления и своевременного лечения больных, а также обследование эпидемических очагов, вскрытие причин и условий возникновения заболеваний. Для оценки качества прививок профильный эпидемиолог (помощник эпидемиолога) при проверке лечебно-профилактических учреждений контролирует:

— выполнение месячных планов прививок, своевременность проведения прививок;

— обоснованность временных и постоянных медицинских противопоказаний к проведению прививок;

— правильность ведения картотеки прививок и регистрацию прививок в учетных картах и историях развития с указанием даты прививки, названия препарата, его дозы и серии;

— наличие записей об осмотре детей и термометрировании перед прививками ;

— получение проверяемым лечебно-профилактическим учреждением сведений о прививках детям, проживающим на территории данной поликлиники, не посещающим детские учреждения, находящимся под наблюдением других поликлиник;

— наличие медикаментов для оказания неотложной помощи ребенку при развитии осложнений от прививок;

— наличие наставлений по проведению прививок;

— организацию занятий по вопросам специфической профилактики.

В тех случаях, когда целью эпидемиологического надзора является региональная ликвидация инфекции, первостепенное значение приобретает своевременное выявление очагов заболеваний и проведение мероприятий по искоренению возбудителя в очагах. Целесообразно предусмотреть формы поощрения врачей, своевременно выявляющих очаги Дифтерии.

Йри эпидемиологическом обследовании очага исходят из того, что его формирование на территории, свободной от возбудителя, всегда связано с завозом. Причина активизации эпидемического процесса на эндемичной территории кроется в пассаже возбудителя через восприимчивые организмы, как правило, в формирующихся коллективах. Поэтому для вскрытия причин формирования эпидемического очага необходимо найти недочеты в организации прививочного дела, обеспечившие прослойку восприимчивых людей, и найти конкретные коллективы, а также условия их формирования, обеспечившие пассаж возбудителя. Поскольку в современных условиях первые случаи заболеваний дифтерией нередко не диагностируются, исходный диагностированный случай заболевания может оказаться за пределами организованного коллектива, в котором произошла активизация эндемического очага. Он может явиться следствием выноса инфекции из организованного коллектива носителем или недиагностированным больным и заражения от них заболевшего с впервые установленным диагнозом. Возможно и заражение этого заболевшего при временном посещении им исходного очага в организованном коллективе. Все эти и другие возможные варианты формирования эпидемического очага на эндемичной территории выявляются в ходе его эпидемиологического обследования. Бактериологические и серологические исследования в очаге, изучение медицинской документации способствуют выявлению причин и условий его развития.

Текущие управленческие решения. На этапах оперативного эпидемиологического анализа принимаются вытекающие из обстановки управленческие решения по устранению недостатков в организации и проведении прививок и (или) ликвидации эпидемического очага. Для ликвидации очага требуется проведение прививок подчас не только в коллективе, где произошла активизация эпидемического процесса, но и во всем населенном пункте, его части или районе в зависимости от возможных границ очага, определяемых риском распространения возбудителя из эпицентра (исходного организованного коллектива). Прививкам подлежат дети, у которых наступил срок очередной вакцинации и ревакцинации, а также выявленные неиммунные дети и подростки. Все подвергавшиеся риску заражения лица в возрасте 16 лет и старше (без ограничения возраста), не получившие прививок в течение последних 10 лет и не имеющие по состоянию здоровья противопоказаний к проведению прививок, подлежат прививкам (без постановки РПГА) АД-М или АДС-М- анатоксином. Аналогичную иммунизацию необходимо провести также среди взрослых контингентов повышенного риска инфицирования:

— лицам, проживающим в общежитиях,

— работникам сферы обслуживания,

— студентам и сотрудникам специальных средних и высших учебных заведений,

— учителям, обслуживающему персоналу школ, работникам детских и медицинских учреждений.

Источник: Беляков В. Д., Яфаев Р. X., «Эпидемиология: Учебник» 1989