ИНФЕКЦИОННАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В ГОДОВОЙ ДИНАМИКЕ

Наблюдаемые в многолетней динамике заболеваемости большие, средние и малые циклы находят продолжение в более малых ритмически повторяющихся циклах внутри года, именуемых сезонными. Соответственно в годовой динамике заболеваемости выделяют сезонный и межсезонный периоды. Межсезонный период характеризуется отсутствием заболеваний или более низкими, чем в сезонный период, уровнями заболеваемости (межсезонная заболеваемость). Интервал, включающий первый месяц сезонного подъема заболеваемости в одном году и месяц, предшествующий новому сезонному повышению заболеваемости в следующем году, называется эпидемическим годом.

Проявления сезонности. В зависимости от периода календарного года, на который приходится повышенная заболеваемость, принято говорить о зимней сезонности аэрозольных антропонозов и летней сезонности кишечных антропонозов. В общей формулировке это верно. Однако периоды повышенной заболеваемости не совпадают с природными сезонами. Они захватывают части двух смежных сезонов. Поэтому правильнее говорить о летне-осенней сезонности кишечных инфекций и осенне-зимней (а иногда и зимне-весенней) сезонности инфекций дыхательных путей.

О сезонном характере годовой динамики заболеваемости населения инфекционными болезнями свидетельствует и тот факт, что характеризующие эту динамику кривые в южном полушарии являются зеркальным отображением того, что наблюдается в северном полушарии. В экваториальной и субэкваториальной зонах не всегда удается обнаружить ту упорядоченность в проявлениях эпидемического процесса на протяжении календарного года, как это имеет место в северном и южном полушариях.

Встречается большое разнообразие проявлений сезонности.

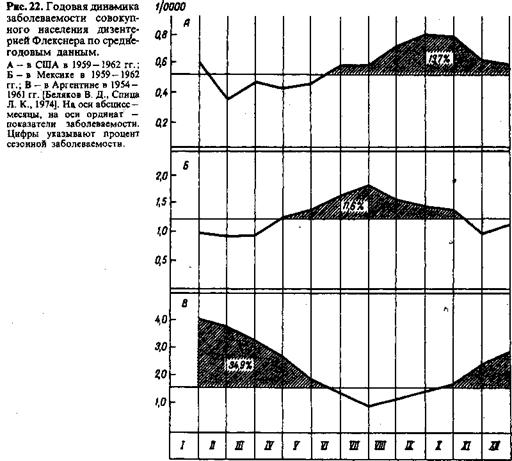

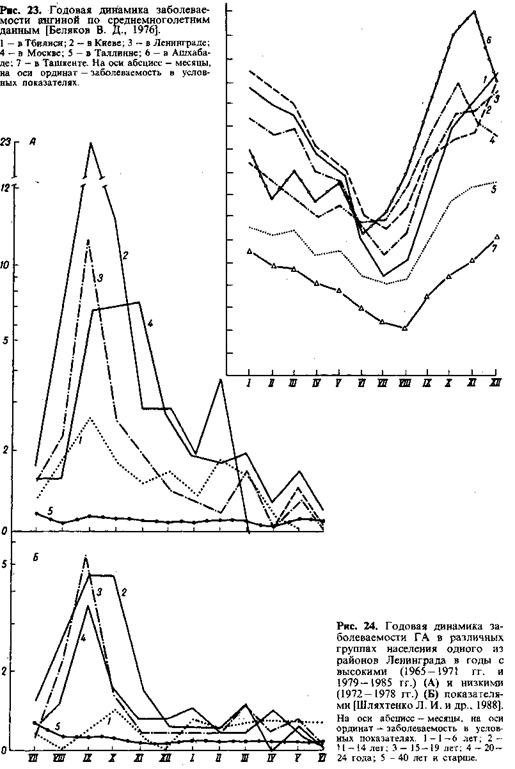

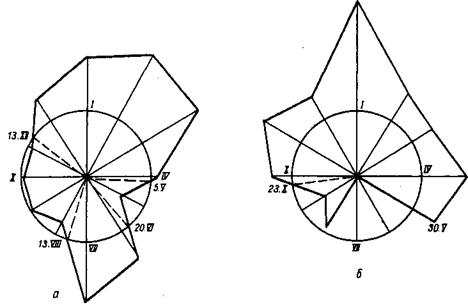

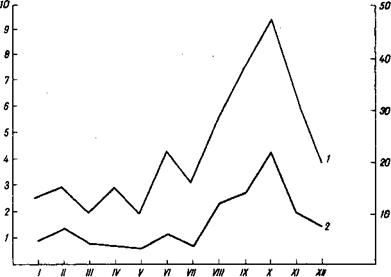

При одних инфекциях отчетливо выявляется связь сезонных проявлений заболеваемости совокупного населения с территорией (рис. 22). Сезонность же заболеваемости совокупного населения другими инфекциями не имеет существенных различий в календарных сроках проявления на разных территориях (рис. 23). В то же время при этих инфекциях выявляются различия в сезонных проявлениях заболеваемости совокупного населения и отдельных социальновозрастных групп, а также в годы высоких и низких уровней заболеваемости (рис. 24). В организованных коллективах с разной ритмикой обновления сезонность неодинакова (рис. 25). По мере роста сезонной заболеваемости увеличивается количество пораженных коллективов и число заболеваний в каждом из них (рис. 26). -

Природа сезонности. Сезонность + одно из наиболее отчетливых проявлений фазности развития эпидемического процесса. При инфекциях, регулируемых инфекционно-иммунологическими взаимоотношениями, сезонному

|

повышению заболеваемости предшествуют внутренние перестройки популяций возбудителя-паразита с формированием эпидемического варианта. Им в свою очередь предшествуют социальные и (или) природные явления, так или иначе увеличивающие прослойку неиммунных в цепи циркуляции возбудителя. Все разнообразие факторов сезонности можно объединить в три основные группы. Специфичность же реакций, свойственная каждой нозологической форме болезни, определяет чрезмерное разнообразие проявлений сезонности.

Сезонный спад заболеваемости является результатом противоположных внутренних перестроек во взаимоотношениях популяций возбудителя-паразита и специфического хозяина. По мере нарастания коллективного иммунитета на сезонном подъеме заболеваемости вирулентность возбудителя снижается, и заболеваемость начинает уменьшаться до исчерпания восприимчивой прослойки населения.

Сезонность и цикличность — взаимосвязанные процессы, что находит отражение в особенностях сезонности на разных фазах эпидемического цикла. В формирование сезонности и цикличности вносят разный вклад отдельные социально-возрастные группы населения в зависимости от того, -где и как формируются группы восприимчивых и иммунных на разных этапах развития эпидемического процесса.

|

|

Рис. 25. Годовая динамика заболеваемости ангиной в коллективах с двукратным в год формированием (а) и однократном в год обновлением (б) [Ходырев А. П., Беляков В. Д., 1988]. Указаны рассчитанные даты начала и завершения сезонной заболеваемости.

Рис. 26. Годовая динамика заболеваемости дизентерией Зонне в детских учреждениях по средним данным за период 1979 — 1984 гг, [Беляков В. Д. и др., 1977]. На оси абсцисс -- месяцы, на оси ординат слева — заболеваемость, справа — доля пораженных детских коллективов в %. 1 — заболеваемость в пораженных детских коллективах, 2 — доля пораженных детских коллективов. |

| Признак | Характеристика эпидемий |

| Время | Острые, хронические |

| Территория | Локальные, распространенные |

| Интенсивность развития | Эксплозивные, вяло протекающие |

| Механизм развития | Веерообразная передача возбудителя (устар.: эпидемии миазматических болезней). Цепная передача возбудителя (устар.: эпидемии контагиозных болезней). Сочетание цепной и веерообразной передачи возбудителя (устар.: эпидемии миазматически-контагиозных болезней) |

| Индивидуальные эмпирически сложившиеся признаки при отдельных нозологических формах болезней | Разные характеристики в зависимости от использованного признака. Излагаются в курсе частной эпидемиологии |

Типы эпидемий. В годовой динамике, помимо периодически повторяющихся сезонных эпидемий, развиваются эпидемии, не имеющие регулярной повторяемости или характеризующиеся теми или иными относительно локальными проявлениями. Границы между этими понятиями относительны, поскольку сезонная эпидемия сопровождается увеличением количества пораженных коллективов и числа заболеваний в каждом из них.

Общая группировка типов эпидемий складывалась эмпирически на основе различных признаков. Наиболее часто используются четыре признака: временной, территориальный, по интенсивности, по механизму развития эпидемического процесса (табл. 26).

По временнбму признаку выделяют острые (взрывообразные) и хронические (длительно протекающие) эпидемии. Наиболее типичными острыми эпидемиями являются эпидемии, развивающиеся при одномоментном заражении. Первый случай заболевания появляется по истечении минимального инкубационного периода болезни, последний — после максимального. Наибольшее число заболеваний приходится на средний инкубационный период. Заболевания, возникшие за пределами колебаний инкубационного периода, являются результатом вторичных заражений.

По территориальному признаку выделяют эпидемии локальные, приуроченные к определенной территории и группе населения, и распространенные, захватывающие смежные территврии и группы населения. П о интенсивности развития эпидемического процесса различают эксплозивные и вяло протекающие эпидемии.

Особенности эпидемий, различающихся по механизму их развития, были подмечены, как уже неоднократно отмечалось, еще в добактериологическую эру. На этой основе были выделены миазматические, контагиозные и контагиозно-миазматические эпидемии. Сейчас признак механизма развития эпидемий уточняется на основе положений современных теоретических обобщений в эпидемиологии: теории механизма передачи, теории природной очаговости и теории саморегуляции паразитарных систем. В соответствии с положениями теории саморегуляции паразитарных систем эпидемии являются результатом распространения сформировавшегося эпидемического варианта возбудителя. Механизм его распространения анализируется по признакам, вытекающим из положений теории механизма передачи и теории природной очаговости. По этим признакам можно выделить три группы эпидемий, в общих чертах совпадающих с группировкой, произведенной еще в добактериологическую эру.

Первая группа эпидемий — это эпидемии, связанные с веерообразной передачей возбудителя от одного источника или фактора передачи возбудителя сразу большому количеству людей без последующей передачи возбудителя от заболевшего (эпидемии миазматических болезней по старой терминологии, или зоонозов и сапронозов по современной). Длительность течения этих эпидемий может ограничиваться колебаниями инкубационного периода от минимума до максимума. Более длительное течение таких эпидемий определяется продолженным действием условий, определяющих заражение людей.

Вторая группа эпидемий — это эпидемии, которые определяются цепной передачей возбудителя от зараженных незараженным капельным путем при аэрозольных инфекциях и контактно-бытовым при инфекциях с контактно-бытовой передачей (эпидемии контагиозных болезней по старой терминологии). Конкретный характер эпидемий этого типа, Помимо прочего, определяется манифестностью и длительностью инкубационного периода болезни. Эпидемии завершаются раньше исчерпания восприимчивой части населения за счет снижения (потери) вирулентности возбудителя при пассаже через иммунные организмы.

Третья группа эпидемий — это эпидемии, которые развиваются за счет передачи возбудителя от зараженных людей заражающимся через такие факторы передачи (пища, вода, членистоногие, предметы быта), при которых не требуется непосредственного общения этих людей (эпидемии при миазматически-контагиозных болезнях по старой терминологии).

Для практических целей такой общей классификации типов эпидемий недостаточно. При конкретных нозологических формах болезни применяется эмпирически сложившаяся группировка типов эпидемий, подчас вне связи с общей группировкой. Так, при инфекциях с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя выделяют типы эпидемий по прНзнаку конечного фактора передачи: водные и пищевые. При других болезнях применяются иные критерии.

Современное понимание механизма развития эпидемического процесса предполагает выделение типов эпидемий при антропонозах с внутренним становлением эпидемического варианта возбудителя в коллективах и в результате завоза (заноса) эпидемического варианта возбудителя в них извне. В практических целях важна расшифровка причинно-следственных отношений в предэпидемический период.

Вопросы для самостоятельной работы

1. Дайте определения понятиям, перечисленным на схеме 6.

2. Изучите табл. 22. Сопоставьте ее с табл. 7. Вспомните разделы учения об эпидемическом про

цессе по материалам схемы 4. Разъясните взаимосвязи, указанные на схеме стрелками. Дайте определение »понятию «эпидемиологическое состояние населения» и понятиям, изложенным в табл. 22.

3. При анализе схемы 7:

а) назовите примеры антропонозов с региональным распределением; сформулируйте объясняющую гипотезу;

б) назовите примеры неравномерного территориального распределения болезней с глобальным . распространением; объясните причину территориальной неравномерности;

в) объясните причины регионального распределения природноочаговых инфекций; приведите примеры, пользуясь материалами табл. 23.

4. Изучите табл. 24. Объясните Смысл выделения групп населения, дифференцируемых по типовым, групповым и индивидуальным эпидемиологическим признакам.

5. Изучите табл. 25 и рис. 17. Сформулируйте гипотезы, объясняющие неравномерное распреде

ление заболеваемости отдельными нозологическими формами инфекционных болезней среди различных групп населения.

6. Дайте определение понятиям «эпидемическая тенденция», «циклйчность эпидемического про

цесса» и «неравномерные колебания» заболеваемости в многолетней динамике. Изложите Ваши соображения по поводу рис. 19—21.

7. Дайте определение понятию «сезонность». Изложите Ваши соображения по поводу рис. 13,

14, 22-26.

8. На основе материалов табл. 26 перечислите критерии группировки типов эпидемий.

Источник: Беляков В. Д., Яфаев Р. X., «Эпидемиология: Учебник» 1989