ПРИРОДА СПЕЦИФИЧНОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Функционирование паразитарных систем определяют: 1) биологические свойства популяций возбудителя, выявляемые во взаимоотношениях с популяциями специфического хозяина; 2) биологические свойства, экология и этология популяций специфического хозяина (для человека — и вся совокупность общественных отношений), выявляемые во взаимоотношениях с популяциями возбудителя; 3) взаимодействие популяций паразита и специфического хозяина в условиях природной и социальной среды, в которых шло эволюционное становление паразитарной системы.

Понятие популяции применительно к проблемам эпидемиологии. Популяция (фр. population — население) — реальная форма существования биологического вида. Виды состоят из распределенных в пространстве и времени популяций. В микробиологии применительно к возбудителям инфекционных болезней термин «популяция» используется в разных значениях в зависимости от обстоятельств. Нередко его применяют для обозначения любой совокупности микроорганизмов, выращиваемых в условиях культивирования. В эпидемиологии используется биологическое понимание популяции. Прир одную популяцию определяют как совокупность особей (для микроорганизмов-клонов) биологического вида, относительно изолированную в своей естественной жизнедеятельности от других совокупностей особей (клонов) этого рида. Речь идет о естественных популяциях — сообществах, способных к генетическому обмену особей (клонов), обитающих в определенной местности. Изолированность популяций относительна, а в их генетической системе много общего с другими популяциями того же вида. Поэтому между популяциями вида сохраняется связь путем обмена генами. Каждый вид обладает характерной для него популяционной структурой.

Относительная изоляция отдельных популяций паразитов одного и того же вида определяется относительной изоляцией популяций специфических хозяев. Границы природных очагов определяются экологией теплокровных животных, а при трансмиссивных инфекциях — и членистоногих как хозяев соответствующих паразитов. Паразитарная система с участием человека, как уже отмечалось, никогда не является чисто биологической или биолого-экологической. Она носит социально-биологический характер. Вот почему при антропонозах популяционно-экологическая терминология оказывается не всегда приемлемой, а в ряде случаев вовсе неприемлемой. Популяции возбудителей антропонозов приурочены к определенным территориальным, социальным, бытовым и (или) возрастным группам населения. В зависимости от характера связи таковыми могут быть группы населения: а) в пределах совокупности населенных пунктов, б) в отдельных населенных пунктах или в) внутри населенных пунктов. Соответственно в эпидемиологии термином «популяция людей» определяются территориальные, социальные, бытовые и (или) возрастные группы людей в пределах циркуляции возбудителя, т. е. в пределах эпидемических (эндемических) очагов.

Популяция возбудителя на эндемичной территории всегда дискретна. Она состоит из разделенных в пространстве и времени эпидемических очагов, включая и ^манифестируемые очаги. Поэтому в эпидемиологии существуют понятия субпопуляций или микропопуляций возбудителей, точных определений которым пока нет.

Используют территориальный и популяционный подходы в определении эпидемического ачага, которые не противоречат друг другу.

Л. В. Громашевский называл эпидемическим очагом (в его терминологии — очагом заразной болезни) место пребывания источника инфекции с окружающей его территорией н пределах возможного механизма передачи возбудителя. При популяционном подходе эпидемиче!кий очаг при антропонозах — это популяция возбудителя вместе с поддерживающими ее существование людьми. В таком случае пространственные и временные границы эпидемического очага определяются особенностями жизнедеятельности территориальных, социальных, бытовых и возрастных групп людей, в пределах которых возможна циркуляция возбудителя болезни. *

Возникновение заболеваний людей зоонозами связано с энзоотией, которая проявляется развитием эпизоотических очагов. При определении последних также пользуются территориальным (Е. Н. Павловский) и популяционным (В. Н. Беклемишев) подходами. Природный (энзоотический) очаг, по Е. Н. Павловскому, — это участок территории географического ландшафта, в пределах которого происходит передача возбудителя от донора реципиенту. В соответствии с популяционным подходом эпизоотический очаг — это популяция возбудителя вместе с поддерживающими ее существование популяциями позвоночных хозяев (при трансмиссивных инфекциях — и популяциями членистоногих переносчиков, при сапронозах — и специфическими условиями внешней среды).

Дискретна популяция возбудителя в границах и одного эпидемического (эпизоотического, природного) очага. В каждый данный момент она состоит из отдельных, относительно изолированных компонентов: 1) организменных в стадии болезни, 2) организменных в стадии носительства и 3) неорганиз- менных при реализации передачи. О конкретной характеристике популяции можно судить только по совокупности эпидемиологических (эпизоотологиче- ских), микробиологических и иммунологических данных. Изъятый из определенных участков очага возбудитель не представляет популяцию в целом. Культуру микроорганизмов, полученную из организма хозяина (для антропонозов — организма человека), переносчика или объекта среды, в медицинской микробиологии называют изолятом. По характеристике совокупности изоля- тов можно судить о популяции в целом при условии соблюдения правил выборочных исследований. Штамм возбудителя — отдельные колонии изолята,

которые могут длительно поддерживаться в искусственной питательной среде или в организмах лабораторных животных и для которых свойственны определенные основные характеристики. Клон — совокупность особей, являющихся потомством одного микроорганизма.

Эпидемиологические признаки популяций паразита. Основными эпидемиологическими характеристиками, отражающими отношение паразита к специфическому хозяину, являются патогенность, контагиозность и иммуноген- ность.

Патогенность — видовое свойство возбудителя-паразита, характеризующееся его способностью вызывать у отдельных особей специфического, а в ряде случаев и неспецифического хозяина нарушение нормальных физиологических процессов, т. е. болезнь. На биомолекулярном уровне патогенность — это свойство микроорганизмов вырабатывать специфические функционально активные вещества (факторы патогенности), реализация которых в организме хозяина приводит к развитию инфекционной болезни.

Контагиозность — способность возбудителя к распространению, цепной и веерообразной передаче из одного организма хозяина к другому (другим). В течение длительного времени этот термин широко использовался для отображения степени поражаемости людей отдельными болезнями в очагах, т. е. применительно к манифестным формам инфекции. В учебниках последнего времени он был исключен из употребления. Однако сейчас этот эпи-

Таблица 17. Основные эпидемиологические признаки, характеризующие специфичность взаимодействия популяций паразита и специфического хозяина

|

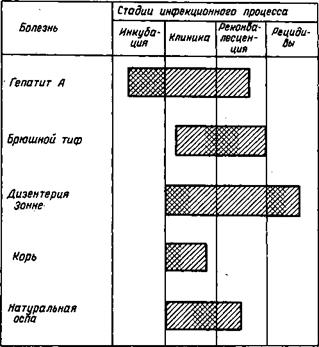

Рис. 6. Сроки заразительности больных при отдельных заболеваниях (характерные примеры) [Беляков В. Д., 1976].

Красная штриховка обозначает максимальную заразительность.

Красная штриховка обозначает максимальную заразительность.

демиологический признак получил новое теоретическое объяснение (см. главу 7). Отдельные авторы стали называть это свойство возбудителя терминами «трансмиссивность», «ин- фекциозность».

Иммуногенность — способность возбудителя вызывать в организме хозяина те или иные формы иммунитета (антимикробный, антитоксический, гуморальный, ' клеточный, местный, общий).

Практическое значение имеют не только перечисленные выше признаки, но и целый ряд других признаков, которые сопряжены с ними или независимы от них (поведение на питательных средах, отношение к антибиотикам и др.).

Эпидемиологические признаки популяций хозяина. Свойством, отражающим отношение хозяина к паразиту, является его способность отвечать специфическими реакциями на патогенные, контагиозные и иммуногенные свойства возбудителя-паразита. Способность организма реагировать на патогенные свойства возбудителя называется восприимчивостью. Соответственно логично говорить о совокупности свойств, определяющих заразительность организма, как реакцию на контагиозные свойства возбудителя, и о способности вырабатывать иммунитет как отражение иммуногенных свойств возбудителя.

Термин «восприимчивость» трактуется неоднозначно. Иногда в это понятие вкладывают видовое свойство организма специфического хозяина отвечать инфекцией на внедрение возбудителя-паразита. Однако чаще под восприимчивостью понимают видовое свойство специфического и неспецифического хозяина паразита, характеризующееся тем, что отдельные особи вида отвечают на внедрение патогенного возбудителя патологическими реакциями (болезнью). Патологические реакции специфического хозяина имеют адаптивные значения и для возбудителя. Реакции организма неспецифического хозяина не имеют адаптивного значения для возбудителя (восприимчивость человека к возбудителям зоонозов и сапронозов).

Популяционная оценка перечисленных свойств производится с учетом признаков, характеризующих экологию и этологию животных, а также социальные отношения людей как специфических хозяев популяций возбудителя.

Эпидемиологические признаки, отражающие взаимодействие популяций паразита и хозяина. Основные эпидемиологические признаки, которые исполь-

зуются при анализе специфичности взаимодействия популяций, представлены в табл. 17.

Каждая нозологическая форма инфекционной болезни характеризуется средним значением признака и дисперсией средней величины, что определяется специфичностью взаимодействия популяций паразита и хозяина. На рис. 6 приведены характерные примеры средних значений сроков заразительности больных при отдельных нозологических формах инфекционных болезней. В пределах этих средних значений в каждом конкретном случае встречаются отклонения в обе стороны, не выходящие за пределы вариаций, выработанных в процессе эволюции. Средние значения специфических для каждой болезни признаков существенно разнятся не только между собой, но и при одной и той же болезни в разных условиях и на разных фазах развития эпидемического процесса. Так, подсчитано, что манифестность менингококковой инфекции колеблется от 1: 9 в возрастной группе до 1 года до 1: 2333 в возрасте 20 лет и старше при среднем показателе 1 :1100. По свидетельству отдельных авторов, контактное число при гриппе колеблется от 1,4 до 2,6, при кори — от 12,5 до 18,0, а при полиомиелите — от 5,9 до 6,0.

Источник: Беляков В. Д., Яфаев Р. X., «Эпидемиология: Учебник» 1989

А так же в разделе «ПРИРОДА СПЕЦИФИЧНОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА »

- РАЗДЕЛЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

- СУЩНОСТЬ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

- СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ В РАЗВИТИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

- Глава 5 МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

- МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ

- ПРИРОДНАЯ ОЧАГОВОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА

- ВНУТРЕННЯЯ РЕГУЛЯЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА