НЕПРЯМОЙ (ЗАКРЫТЫЙ) МАССАЖ СЕРДЦА

Непрямой массаж сердца также относится к базовой сердечно-легочной реанимации и должен проводиться параллельно с ИВЛ. Компрессия грудной клетки приводит к восстановлению кровообращения вследствие двух механизмов:

-

Сердечный насос: сдавливание сердца между грудиной и позвоночником благодаря наличию клапанов приводит к механическому выдавливанию крови в нужном направлении.

Сердечный насос: сдавливание сердца между грудиной и позвоночником благодаря наличию клапанов приводит к механическому выдавливанию крови в нужном направлении. -

Грудной насос: компрессия приводит к выдаливанию крови из легких и поступлению его к сердцу и в большой круг кровообращения, что значительно способствует восстановлению кровотока.

Грудной насос: компрессия приводит к выдаливанию крови из легких и поступлению его к сердцу и в большой круг кровообращения, что значительно способствует восстановлению кровотока.

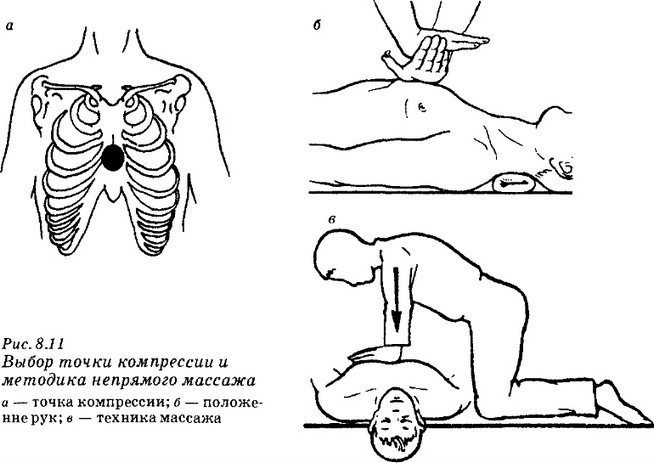

а) Выбор точки для компрессии грудной клетки

Давление на грудную клетку следует производить по средней линии в области нижней трети грудины. Обычно продвигая IV-й палец по средней линии живота вверх, реаниматор нащупывает мечевидный отросток грудины, прикладывает к IV-му пальцу еще Н-й и III-й, находя таким образом точку компрессии (рис. 8.11).

б) Прекардиальиый удар

При внезапной остановке сердца эффективным методом может быть прекардиальиый удар. Кулаком с высоты 20 см дважды производят удар по грудной клетке в точке компрессии. При отсутствии эффекта приступают к закрытому массажу сердца.

в) Техника закрытого массажа сердца

Положение пострадавшего

Пострадавший лежит на жестком основании (для предупреждения возможности смещения всего тела под действием рук реаниматора), с приподнятыми нижними конечностями (увеличение венозного возврата).

Положение реаниматора

Реаниматор располагается сбоку (любого), кладет одну ладонь на другую и осуществляет надавливания на грудную клетку выпрямленными в локтях руками, касаясь пострадавшего в точке компрессии только запястьем ладони, находящейся снизу. Это усиливает эффект давления и препятствует повреждению ребер (рис. 8.11).

Интенсивность и частота компрессий

Под действием рук реаниматора грудина должна смещаться на 4-5 см, частота компрессий — 80-100 в 1 мин, длительность давления и паузы примерно равны между собой.

Активная компрессия — декомпрессия

Активная компрессия-декомпрессия грудной клетки для проведения реанимационных мероприятий стала использоваться с 1993 г., но еще не нашла широкого применения. Она осуществляется с помощью аппарата «Кардиопамп» (фирма AMBU), снабженного специальной присоской и обеспечивающего активную искусственную систолу и активную диастолу сердца, способствуя и ИВЛ.

- ПРЯМОЙ (ОТКРЫТЫЙ) МАССАЖ СЕРДЦА

К прямому массажу сердца при реанимационных мероприятиях прибегают достаточно редко.

а) Показания

Основными показаниями к прямому массажу сердца являются:

- Остановка сердца при внутригрудных или внутрибрюшных (трансдиафрагмальный массаж) операциях.

- Травма грудной клетки с подозрением на внутригрудное кровотечение и повреждение легких.

- Подозрение на тампонаду сердца, напряженный пневмоторакс, эмболию легочной артерии.

- Травма или деформация грудной клетки, мешающая выполнению закрытого массажа.

- Неэффективность закрытого массажа в течение нескольких минут (относительное показание: применяется у молодых пострадавших, при так называемой «неоправданной смерти», является мерой отчаяния).

б) Техника

Производят торакотомию в IV межреберье слева. Руку вводят в грудную полость, четыре пальца подводят под нижнюю поверхность сердца, I-й палец располагают на его передней поверхности. Массаж заключается в ритмичном сжатии сердца. При операциях внутри грудной полости, когда последняя широко раскрыта, массаж осуществляется двумя руками.

- СОЧЕТАНИЕ ИВЛ И МАССАЖА СЕРДЦА

Порядок сочетания ИВЛ и массажа сердца зависит от того, сколько человек оказывают помощь пострадавшему.

а) Реаниматор один

Реаниматор производит 2 вдоха, после чего — 15 компрессий грудной клетки.

б) Реаниматоров двое

Один реаниматор осуществляет ИВЛ, другой — массаж сердца. При этом соотношение частоты дыханий и компрессий грудной клетки должно составлять 1:5. Во время вдоха второй реаниматор должен сделать паузу в компрессиях для профилактики регургитации из желудка. Однако при массаже на фоне ИВЛ через интубационную трубку делать такие паузы не нужно; более того, компрессия на фоне вдоха полезна, так как больше крови из легких поступает в сердце и более эффективным становится искусственное кровообращение.

- ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Обязательным условием проведения реанимационных мероприятий является постоянный контроль их эффективности. Здесь следует различать два понятия:

- эффективность реанимации,

- эффективность искусственного дыхания и кровообращения.

а) Эффективность реанимации

Под эффективностью реанимации понимают положительный результат оживления больного. Реанимационные мероприятия считаются эффективными при появлении синусового ритма сердечных сокращений, восстановлении кровообращения с регистрацией артериального давления не ниже 70 мм рт. ст., сужении зрачков и появлении реакции на свет, восстановлении цвета кожных покровов и возобновления самостоятельного дыхания (последнее не обязательно).

б) Эффективность искусственного дыхания и кровообращения

Об эффективности искусственного дыхания и кровообращения говорят тогда, когда реанимационные мероприятия не привели еще к оживлению организма (самостоятельное кровообращение и дыхание отсутствуют), но проводимые мероприятия искусственно поддерживают обменные процессы в тканях и удлиняют тем самым продолжительность клинической смерти.

Эффективность искусственного дыхания и кровообращения оценивается по следующим показателям:

- Сужение зрачков.

- Появление передаточной пульсации на сонных (бедренных) артериях (оценивается одним реаниматором при проведении другим компрессий грудной клетки).

- Изменение цвета кожных покровов (уменьшение цианоза и бледности).

При эффективности искусственного дыхания и кровообращения реанимационные мероприятия продолжаются сколь угодно долго до достижения положительного эффекта либо до стойкого исчезновения указанных признаков эффективности дыхания и кровообращения, после чего реанимация может быть прекращена через 30 минут.

Источник: Петров Сергей Викторович, «Общая хирургия » 1999

А так же в разделе «НЕПРЯМОЙ (ЗАКРЫТЫЙ) МАССАЖ СЕРДЦА »

- РЕАНИМАТОЛОГИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

- ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ

- ШОККЛАССИФИКАЦИЯ, ПАТОГЕНЕЗ

- ГИПОВОЛЕМИЧЕСКИЙ ШОК

- НАРУШЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

- ШОКОВЫЕ ОРГАНЫ

- ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ

- ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ

- БИОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ

- СМЕРТЬ МОЗГА

- РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ БАЗОВОЙ РЕАНИМАЦИИ

- ОСНОВЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

- ПРОГНОЗ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОСТРЕАНИМАЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ

- ПРОБЛЕМЫ ЭВТАНАЗИИ