ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Определение понятия. Понятие «эффективность» означает достижение необходимого результата за счет реализованного мероприятия. Следовательно, эффективность противоэпидемических средств и мероприятий оценивается по их влиянию на уровень, структуру и динамику инфекционной заболеваемости и связанные с заболеваемостью другие показатели, характеризующие здоровье населения (смертность, инвалидность и временная потеря трудоспособности).

В содержание эффективности противоэпидемических мероприятий правомерно включить и предотвращенный моральный (психологический) ущерб, который могли нанести инфекционные болезни в случае их распространения среди населения, а также предотвращенный экономический ущерб.

В соответствии с описанной выше эпидемиологической, социальной и экономической значимостью инфекционных болезней можно говорить об эпидемиологической, социальной и экономической эффективности противоэпидемических средств и мероприятий. Эпидемиологическая эффективность оценивается количественными показателями, отражающими снижение заболеваемости, происходящее за счет использования противоэпидемических средств и проведения противоэпидемических мероприятий. Социальная эффективность рассчитывается по кратности снижения социальной значимости болезни в результате использования и применения противоэпидемических средств и мероприятий.

Получение противоэпидемических средств, их использование и проведение противоэпидемических мероприятий сопряжено с экономическими затратами.

Поэтому полное определение понятия «эффективность» основывается на соотношении объема затраченных обществом усилий и полученного результата, выраженного в тех же единицах. Экономическая эффективность противоэпидемических средств и противоэпидемических мероприятий — это выраженный в рублях положительный вклад от их практического использования и проведения.

Расчет экономической и социальной эффективности противоэпидемических средств и мероприятий производится в тех случаях, когда приходится обосновывать целесообразность капиталовложений на их внедрение, особенно новых или дорогостоящих противоэпидемических средств и мероприятий. В практической работе специалисты чаще всего пользуются понятием эпидемиологической эффективности, которая в свою очередь подразделяется на потенциальную и фактическую эффективность противоэпидемических средств и мероприятий.

Потенциальная эффективность противоэпидемических средств и мероприятий — это максимально достижимая на данном этапе развития науки и практики возможность предупреждения, уменьшения или прекращения инфекционной заболеваемости при отсутствии побочного действия или при побочном действии, не превышающем установленные границы. Потенциальная эффективность препарата (рекомендации, мероприятия) количественно выражается в показателе защищенности, или индексе эффективности.

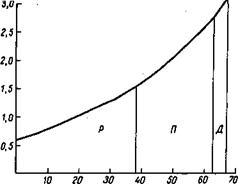

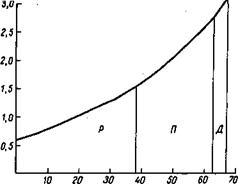

Рис. 50. Потенциальная эффективность ремантадина (Р), продигиозана (II) и дибазола (Д) в очагах* острых респираторных заболеваний [Семененко Т. А. и др., 1988].

На оси ординат — индекс эффективности, на оси абсцисс — показатель защищенности.

На оси ординат — индекс эффективности, на оси абсцисс — показатель защищенности.

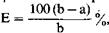

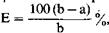

Показатель защищенности Е определяется по формуле:

где а — заболеваемость среди лиц, получивших препарат (выполнивших рекомендации); Ь — заболеваемость среди лиц, не получивших препарат (рекомендации). По показателю защищенности можно определить, сколько процентов людей из числа получающих препарат (выполняющих рекомендации) защищено от заболевания. Показатель защищенности может с известной долей достоверности выводиться из показателя непосредственного риска, определяемого в когортном эпидемиологическом исследовании. Так, в приведенном во второй главе примере показатель защищенности от рака легкого путем воздержания от курения составит 90%.

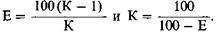

Индекс эффективности К показывает, во сколько раз заболеваемость среди лиц, получивших препарат (выполнивших рекомендации), ниже заболеваемости среди лиц, не получивших препарат (рекомендации). Он определяется

по формуле: Индекс эффективности мероприятия, устраняющего

по формуле: Индекс эффективности мероприятия, устраняющего

известный фактор риска, равен показателю относительного риска., На основании примера с курением можно сделать заключение, что заболеваемость раком легкого некурящих в 10 раз меньше заболеваемости курящих (индекс эффективности воздержания от курения равен 10).

Показатель защищенности и индекс эффективности — взаимосвязанные

величины:

величины:

Методы оценки. Во второй главе было отмечено, что оценка потенциальной эффективности противоэпидемических средств и мероприятий производится в контролируемых эпидемиологических экспериментах.

На рис. 50 приведен результат такого эксперимента по оценке потенциальной эффективности иммуномодуляторов. Однако следует иметь в виду и недостатки внутреннего контроля, основанного на индивидуальной выборке. Только сплошное проведение мероприятия (например, вакцинации) в коллективе может радикально повлиять на предупреждение формирования эпидемического варианта возбудителя. При сохранении внутреннего контроля условия для его формирования снижаются, но не исключаются. За счет этого в опыте с внутренним контролем исчерпывающей оценки потенциальной эффективности мероприятия получить нельзя.

На рис. 51 показан результат контролируемого, эпидемиологического опыта по оценке аденовирусной вакцины в организованном коллективе. Из данных рисунка видно, что заболеваемость ОРЗ была ниже у получавших вакцину по сравнению с теми, кто получал плацебо. Вместе с тем в контрольной группе четко выделяется более низкая заболеваемость по сравнению со среднемноголетней заболеваемостью. Следовательно, вакцинация половины людей в организованном коллективе снизила, но не устранила процесс формирования эпидемического варианта возбудителя. В этих условиях потенциальная

эффективность вакцинации, высчитанная на основе сопоставления показателей заболеваемости в опытной (получавшей вакцину) и контрольной (получавшей плацебо) группах, занижается.

Именно поэтому показатели потенциальной эффективности противоэпидемических мероприятий уточняются (а в большинстве случаев и первично оцениваются) в условиях практического их применения, т. е. в неконтролируемом эпидемиологическом эксперименте.

При этом используются, как показано в табл. 12, временной и пространственный подходы. В том и другом случае особое значение имеет равноценность сравниваемых групп (периодов). Недоучет этого требования приводит к ложным умозаключениям.

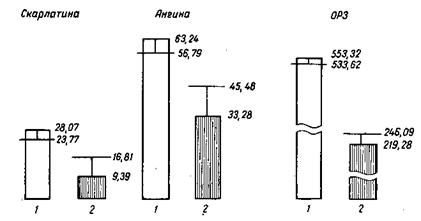

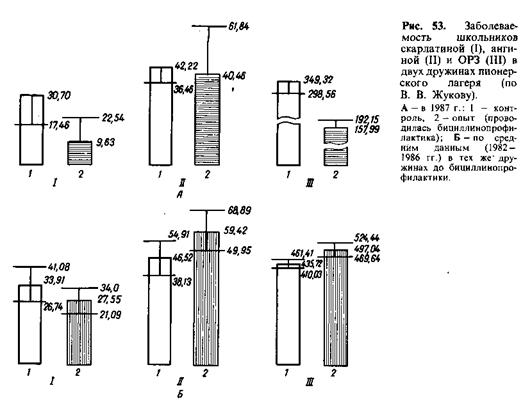

Более достоверным является одновременное использование временного (рис. 52) и пространственного (рис. 53) критериев в оценке фактической (а при

отсутствии данных и потенциальной) эффективности противоэпидемических мероприятий. Итоговые результаты приведенных на рисунках исследований даны в табл. 49.

При оценке всех материалов следует учитывать, что скарлатина вызывается только стрептококком. Ангина же и ОРЗ — синдромное полиэтиологи- ческое заболевание. В связи с этим для определения истинной эффективности мероприятия в отношении конкретной этиологической формы болезни необходимо знать долю лабораторно подтвержденных случаев заболевания, в данном случае — стрептококковой ангины и стрептококкового острого респираторного заболевания. В таком случае из общего числа заболеваний определяется истинное число изучаемой этиологической формы болезни и производится сопоставление показателей в опытной и контрольной группах.

Конечная задача эпидемиологии состоит в том, чтобы стандарты и нормативные требования к противоэпидемическим мероприятиям, по которым

оценивается качество их проведения, вырабатывались на количественной оценке потенциальной эффективности. Тогда фактическую эффективность мероприятий при допущении, что они проведены качественно, можно будет рассчитывать заблаговременно.

В содержание эффективности противоэпидемических мероприятий правомерно включить и предотвращенный моральный (психологический) ущерб, который могли нанести инфекционные болезни в случае их распространения среди населения, а также предотвращенный экономический ущерб.

В соответствии с описанной выше эпидемиологической, социальной и экономической значимостью инфекционных болезней можно говорить об эпидемиологической, социальной и экономической эффективности противоэпидемических средств и мероприятий. Эпидемиологическая эффективность оценивается количественными показателями, отражающими снижение заболеваемости, происходящее за счет использования противоэпидемических средств и проведения противоэпидемических мероприятий. Социальная эффективность рассчитывается по кратности снижения социальной значимости болезни в результате использования и применения противоэпидемических средств и мероприятий.

Получение противоэпидемических средств, их использование и проведение противоэпидемических мероприятий сопряжено с экономическими затратами.

Поэтому полное определение понятия «эффективность» основывается на соотношении объема затраченных обществом усилий и полученного результата, выраженного в тех же единицах. Экономическая эффективность противоэпидемических средств и противоэпидемических мероприятий — это выраженный в рублях положительный вклад от их практического использования и проведения.

Расчет экономической и социальной эффективности противоэпидемических средств и мероприятий производится в тех случаях, когда приходится обосновывать целесообразность капиталовложений на их внедрение, особенно новых или дорогостоящих противоэпидемических средств и мероприятий. В практической работе специалисты чаще всего пользуются понятием эпидемиологической эффективности, которая в свою очередь подразделяется на потенциальную и фактическую эффективность противоэпидемических средств и мероприятий.

Потенциальная эффективность противоэпидемических средств и мероприятий — это максимально достижимая на данном этапе развития науки и практики возможность предупреждения, уменьшения или прекращения инфекционной заболеваемости при отсутствии побочного действия или при побочном действии, не превышающем установленные границы. Потенциальная эффективность препарата (рекомендации, мероприятия) количественно выражается в показателе защищенности, или индексе эффективности.

Рис. 50. Потенциальная эффективность ремантадина (Р), продигиозана (II) и дибазола (Д) в очагах* острых респираторных заболеваний [Семененко Т. А. и др., 1988].

На оси ординат — индекс эффективности, на оси абсцисс — показатель защищенности.

На оси ординат — индекс эффективности, на оси абсцисс — показатель защищенности.

Показатель защищенности Е определяется по формуле:

где а — заболеваемость среди лиц, получивших препарат (выполнивших рекомендации); Ь — заболеваемость среди лиц, не получивших препарат (рекомендации). По показателю защищенности можно определить, сколько процентов людей из числа получающих препарат (выполняющих рекомендации) защищено от заболевания. Показатель защищенности может с известной долей достоверности выводиться из показателя непосредственного риска, определяемого в когортном эпидемиологическом исследовании. Так, в приведенном во второй главе примере показатель защищенности от рака легкого путем воздержания от курения составит 90%.

Индекс эффективности К показывает, во сколько раз заболеваемость среди лиц, получивших препарат (выполнивших рекомендации), ниже заболеваемости среди лиц, не получивших препарат (рекомендации). Он определяется

по формуле: Индекс эффективности мероприятия, устраняющего

по формуле: Индекс эффективности мероприятия, устраняющего

известный фактор риска, равен показателю относительного риска., На основании примера с курением можно сделать заключение, что заболеваемость раком легкого некурящих в 10 раз меньше заболеваемости курящих (индекс эффективности воздержания от курения равен 10).

Показатель защищенности и индекс эффективности — взаимосвязанные

величины:

величины:

Методы оценки. Во второй главе было отмечено, что оценка потенциальной эффективности противоэпидемических средств и мероприятий производится в контролируемых эпидемиологических экспериментах.

На рис. 50 приведен результат такого эксперимента по оценке потенциальной эффективности иммуномодуляторов. Однако следует иметь в виду и недостатки внутреннего контроля, основанного на индивидуальной выборке. Только сплошное проведение мероприятия (например, вакцинации) в коллективе может радикально повлиять на предупреждение формирования эпидемического варианта возбудителя. При сохранении внутреннего контроля условия для его формирования снижаются, но не исключаются. За счет этого в опыте с внутренним контролем исчерпывающей оценки потенциальной эффективности мероприятия получить нельзя.

На рис. 51 показан результат контролируемого, эпидемиологического опыта по оценке аденовирусной вакцины в организованном коллективе. Из данных рисунка видно, что заболеваемость ОРЗ была ниже у получавших вакцину по сравнению с теми, кто получал плацебо. Вместе с тем в контрольной группе четко выделяется более низкая заболеваемость по сравнению со среднемноголетней заболеваемостью. Следовательно, вакцинация половины людей в организованном коллективе снизила, но не устранила процесс формирования эпидемического варианта возбудителя. В этих условиях потенциальная

Рис. 51. Оценка потенциальной эффективности аденовирусной вакцины в контролируемом эпидемиологическом эксперименте. Объяснение в тексте. |

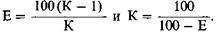

Рис. 52. Заболеваемость школьников скарлатиной, ангиной и ОРЗ за зимнюю смену (40 сут) круглогодичного пионерского лагеря по средним (1982 — 1986 гг.) данным (1) и в 1987 г. (2) (по В. В. Жукову). Цифры соответствуют показателям заболеваемости и доверительным границам. |

эффективность вакцинации, высчитанная на основе сопоставления показателей заболеваемости в опытной (получавшей вакцину) и контрольной (получавшей плацебо) группах, занижается.

Именно поэтому показатели потенциальной эффективности противоэпидемических мероприятий уточняются (а в большинстве случаев и первично оцениваются) в условиях практического их применения, т. е. в неконтролируемом эпидемиологическом эксперименте.

При этом используются, как показано в табл. 12, временной и пространственный подходы. В том и другом случае особое значение имеет равноценность сравниваемых групп (периодов). Недоучет этого требования приводит к ложным умозаключениям.

Более достоверным является одновременное использование временного (рис. 52) и пространственного (рис. 53) критериев в оценке фактической (а при

|

отсутствии данных и потенциальной) эффективности противоэпидемических мероприятий. Итоговые результаты приведенных на рисунках исследований даны в табл. 49.

При оценке всех материалов следует учитывать, что скарлатина вызывается только стрептококком. Ангина же и ОРЗ — синдромное полиэтиологи- ческое заболевание. В связи с этим для определения истинной эффективности мероприятия в отношении конкретной этиологической формы болезни необходимо знать долю лабораторно подтвержденных случаев заболевания, в данном случае — стрептококковой ангины и стрептококкового острого респираторного заболевания. В таком случае из общего числа заболеваний определяется истинное число изучаемой этиологической формы болезни и производится сопоставление показателей в опытной и контрольной группах.

Конечная задача эпидемиологии состоит в том, чтобы стандарты и нормативные требования к противоэпидемическим мероприятиям, по которым

Таблица 49. Результаты оценки эффективности экстренной профилактики стрептококковой инфекции на основе использования временного и пространственного критериев (В. В. Жуков и др., 1988)

|

||||||||||||||||||||||||||||

оценивается качество их проведения, вырабатывались на количественной оценке потенциальной эффективности. Тогда фактическую эффективность мероприятий при допущении, что они проведены качественно, можно будет рассчитывать заблаговременно.

Источник: Беляков В. Д., Яфаев Р. X., «Эпидемиология: Учебник» 1989

А так же в разделе «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ »

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

- ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГРУППИРОВКА ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

- КАЧЕСТВО ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕРОПРИЯТИЙ

- ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ

- Часть V ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

- Глава 11 СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

- САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ (СЭС)- ВЕДУЩЕЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ в Системе противоэпидемической защиты населения

- ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ СССР ОТ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАРАНТИННЫХ И ДРУГИХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

- УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

- ПЛАНИРОВАНИЕ

- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР - ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

- КАЧЕСТВО ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ