ЛЕЧЕНИЕ

Лечение переломов включает в себя оказание первой помощи и лечение в специализированных лечебных учреждениях травматологического профиля. При применении любого способа лечения необходимо соблюдение основных принципов, позволяющих обеспечить наилучшие условия для срастания перелома.

- ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Учитывая особенности регенерации костной ткани и механизм образования костной мозоли для максимально быстрого заживления следует помнить о трех обязательных компонентах лечения:

- Репозиция костных отломков.

- Иммобилизация.

- Ускорение образования костной мозоли.

а) Репозиция костных отломков

Репозиция (вправление) отломков — это установка их в анатомически правильное положение, которое обеспечивает сращение кости. При отсутствии смещения репозиция не проводится. Удовлетворительной считается репозиция, после которой полностью ликвидировано смещение по длине и по оси, а несоответствие по ширине составляет менее 1/3 поперечника кости.

Это общее положение, которое в конкретных случаях может быть несколько пересмотрено.

При репозиции необходимо выполнение общих правил:

- обезболивание,

- сопоставление периферического отломка по отношению к центральному,

- рентгенологический контроль после репозиции.

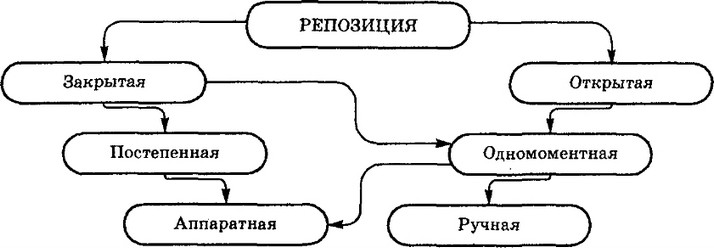

При этом закрытая одномоментная репозиция (вручную или с использованием специальных аппаратов) используется при консервативном лечении. Открытая одномоментная репозиция выполняется во время оперативного лечения перелома. Постепенная репозиция достигается

с помощью скелетного вытяжения или компрессионного внеочагового остеосинтеза. Подробно методика перечисленных способов репозиции будет описана в разделах, посвященных соответствующим методам лечения переломов.

Существующие виды репозиции представлены на схеме (рис. 11.5),

Рис. 11.5

Виды репозиции костных отломков

б) Иммобилизация

Иммобилизация — обеспечение неподвижности отломков относительно друг друга. Достичь этого можно различными способами. При консервативном лечении иммобилизация достигается путем наложения гипсовой повязки, при хирургическом лечении — с помощью различных металлических конструкций, непосредственно скрепляющих костные отломки, при скелетном вытяжении — путем воздействия постоянной тяги за периферический отломок, при внеочаговом компрессионном остеосинтезе — с помощью специальных аппаратов. Длительность иммобилизации определяется прежде всего локализацией и особенностями перелома, а также возрастом больного и сопутствующей патологией. При переломе лодыжек, луча в типичном месте, костей кисти и стопы достаточной бывает иммобилизация на 4-8 недель, в то время как при переломе шейки бедра срастание наступает через 4-6 месяцев, что требует значительно более длительной неподвижности в зоне перелома.

в) Ускорение образования костной мозоли

Обеспечение сопоставления и неподвижности костных отломков создают необходимые условия для репарации костной ткани. Но кроме этого, можно воздействовать на сам процесс остеогенеза.

Для обеспечения стимуляции остеогенеза (повышения функциональной способности остеогенных клеток к дифференциации и пролиферации) важное значение имеют:

- восстановление патофизиологических и метаболических сдвигов

в организме больного после травмы,

- коррекция общих нарушений в организме вследствие сопутствующей патологии,

- восстановление регионарного кровообращения при повреждении магистральных сосудов,

- улучшение микроциркуляции в зоне перелома.

При этом используются как общие методы (полноценное питание; переливание по показаниям крови, плазмы, белков, плазмозамещающих растворов; введение витаминов, анаболических гормонов), так и местные (физиотерапевтические процедуры, массаж, лечебная физкультура).

Создание необходимых условий для сращения перелома может быть достигнуто различными способами. Выделяют три основных метода лечения переломов:

- Консервативное лечение (закрытая репозиция и иммобилизация с помощью гипсовой повязки).

- Скелетное вытяжение.

- Оперативное лечение (остеосинтез).

Указанные виды лечения производятся на этапе оказания квалифицированной помощи. Лечение же пострадавшего начинается с оказания первой помощи.

- ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Первая помощь при переломах является важнейшим звеном в их лечении- Ее оказание способствует предупреждению таких осложнений, как шок, кровотечение, инфекция и дополнительное смещение отломков. В связи с этим первая помощь включает в себя выполнение следующих мероприятий:

- остановка кровотечения,

- профилактика шока,

- транспортная иммобилизация,

- наложение асептической повязки.

а) Остановка кровотечения

При наличии кровотечения на догоспитальном этапе применяется один из временных способов остановки кровотечения (см. главу 5). Наиболее часто при этом используют давящую повязку, а при массивном артериальном кровотечении накладывают жгут.

б) Профилактика шока

Профилактика шока должна проводиться во всех случаях, когда механизм травмы и характер повреждений серьезны и они принципиально могут осложниться развитием травматического шока (перелом бедра, перелом костей таза, множественные переломы, политравма и др.). Противошоковые мероприятия на догоспитальном этапе кроме остановки кровотечения включают в себя обезболивание и введение плазмозамещающих растворов.

Обезболивание на догоспитальном этапе проводится путем введения наркотических (промедол 2% — 1,0, морфин 1-2% — 1,0) или ненаркотических анальгетиков (анальгин 50% — 2,0, трамал — 2,0, барал- гин — 5,0). Большое значение для обезболивания и профилактики шока имеет бережное отношение к зоне повреждения.

Введение плазмозамещающих растворов следует начинать как можно раньше, например в машине скорой помощи по пути в стационар. Обычно используют капельное введение противошоковых кровезаменителей (полиглюкин, реополиглюкин, желатиноль, геможель). Объем и скорость инфузии зависят от состояния системной гемодинамики (пульс, артериальное давление).

При профилактике шока нужно помнить о роли в его развитии переохлаждения организма пострадавшего.

в) Транспортная иммобилизация

Неосторожность при перекладывании и транспортировке вызывает резкие боли и смещение отломков. Поднимая пострадавшего, нужно удерживать руками отломки и вытягивать конечность по длине для меньшего их смещения. Транспортная иммобилизация позволяет уменьшить воздействие на пациента неблагоприятных последствий перелома.

Назначение транспортной иммобилизации:

- предотвращение дальнейшего смещения костных отломков,

- уменьшение болевого синдрома,

- создание возможности для транспортировки пострадавшего. Оказание первой помощи требует бережного отношения к отломкам,

чтобы не допустить их дальнейшего расхождения и смещения. Необходимо создать фиксацию суставов сразу после повреждения путем шинирования всей конечности.

Принципы транспортной иммобилизации:

- обеспечение неподвижности всей конечности,

- быстрота и простота выполнения.

Транспортную иммобилизацию следует по возможности производить в функционально выгодном положении. Шину надо накладывать до поднятия больного прямо на одежду или используя мягкую подкладку.

Способы транспортной иммобилизации:

Аутоиммобилизация — бинтование поврежденной нижней конечности пострадавшего к здоровой или верхней конечности к туловищу. Иммобилизация с помощью подручных средств (импровизированными шинами) — использование палок, досок, кусков фанеры, лыж, картона, зонтика и пр. в качестве жесткого предмета, к которому фиксируют поврежденную конечность.

Иммобилизация с помощью стандартных транспортных шин — наилучший способ транспортной иммобилизации.

Основные виды транспортных шин при переломах:

-

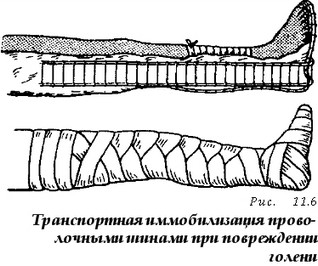

Проволочная шина типа Крамера (рис. 11,6). Благодаря возможности придать шине любую форму (моделирование) получила широкое распространение при повреждениях верхних и нижних конечностей, головы и шеи.

Проволочная шина типа Крамера (рис. 11,6). Благодаря возможности придать шине любую форму (моделирование) получила широкое распространение при повреждениях верхних и нижних конечностей, головы и шеи. -

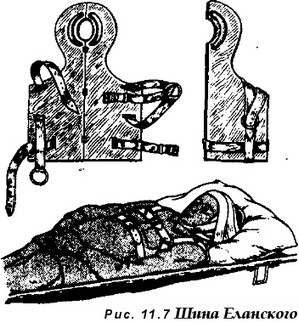

Шина Еланского (рис. 11.7) используется при повреждении головы и шеи.

Шина Еланского (рис. 11.7) используется при повреждении головы и шеи. - Пневматические шины и шины из пластмассы получили широкое применение при повреждениях голени и предплечья.

-

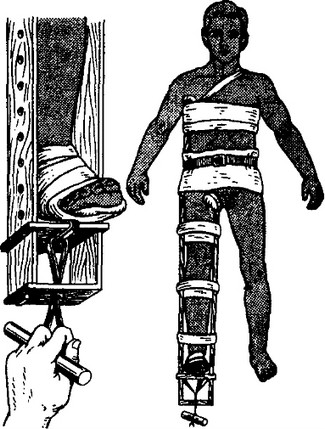

Шина Дитерихса (рис. 11.8) ис- пользуется при повреждении нижней конечности й, в отличие от вышеперечисленных шин фиксирующего характера, позволяет осуществлять первичное вытяжение, уравновешивающее тягу мышц и препятствующее дальнейшему смещению костных отломков. Вытяжение обеспечивается тягой за подошву с помощью специального приспособления с закруткой.

Шина Дитерихса (рис. 11.8) ис- пользуется при повреждении нижней конечности й, в отличие от вышеперечисленных шин фиксирующего характера, позволяет осуществлять первичное вытяжение, уравновешивающее тягу мышц и препятствующее дальнейшему смещению костных отломков. Вытяжение обеспечивается тягой за подошву с помощью специального приспособления с закруткой.

Особые способы транспортировки —

применяются при повреждении позвоночника и таза.

При повреждении позвоночника транспортировка осуществляется на деревянном щите (или жестких носилках) в положении на спине. При наличии только мягких носилок — на животе.

При переломе костей таза пострадавшего укладывают на спину на щит или жесткие носилки, под колени под- кладывают валик из одеяла или одежды, колени несколько разводят в стороны (так называемая «поза лягушки»).

г) Наложение асептической повязки

Применяется при любом повреждении с нарушением целостности кожи. Является средством профилактики вторичного инфицирования. При этом используют индивидуальный перевязочный пакет или любой стерильный перевязочный материал. Обработка самой раны антисептиками не производится.

Источник: Петров Сергей Викторович, «Общая хирургия » 1999

А так же в разделе «ЛЕЧЕНИЕ »

- ПОНЯТИЕ О ТРАВМЕ, ТРАВМАТИЗМЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАВМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

- ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ

- ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

- ИСТОРИЯ ТРАВМАТОЛОГИИ

- ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ ТРАВМОЙ

- ОСОБЕННОСТИ СБОРА АНАМНЕЗА

- ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО

- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО

- ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО С ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМОЙ

- КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- РАСТЯЖЕНИЕ

- СОТРЯСЕНИЕ

- ВЫВИХИ

- ВРОЖДЕННЫЙ ВЫВИХ БЕДРА

- ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ВЫВИХИ

- ПЕРЕЛОМЫ

- РЕГЕНЕРАЦИЯ костной ТКАНИ

- ВИДЫ СРАЩЕНИЯ ПЕРЕЛОМА

- ДИАГНОСТИКА ПЕРЕЛОМОВ

- КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ

- МЕТОД СКЕЛЕТНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ

- ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- ТРАВМАТИЧЕСКИЙ шок ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ТЕОРИИ

- КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

- ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ

- АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ

- (3) ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА